扶贫开发

精准扶贫:中国脱贫攻坚的时代答卷

精准扶贫:中国脱贫攻坚的时代答卷

消除贫困是人类社会的共同理想,也是中国共产党始终不渝的奋斗目标。自2013年习近平总书记提出”精准扶贫”战略以来,中国扶贫开发事业进入系统化、精准化的新阶段。这场波澜壮阔的脱贫攻坚战,不仅改写了亿万群众的生活轨迹,更创造了世界减贫史上的”中国奇迹”,为全球贫困治理贡献了东方智慧。

一、精准施策:脱贫攻坚的方法论革新

精准扶贫战略突破了传统扶贫”大水漫灌”的局限性,建立起”六个精准”的科学体系。通过建档立卡识别出9899万贫困人口,运用大数据技术构建扶贫信息平台,实现”户有卡、村有册、乡有簿、县有档”的动态管理。在四川省凉山州,”悬崖村”的钢梯取代藤梯,光纤入村让彝族老乡通过直播带货走出贫困;在甘肃定西,马铃薯产业依托科技赋能升级为”脱贫金豆”,这些生动实践印证了”因地制宜、分类施策”的治理智慧。

二、制度创新:构建大扶贫格局

脱贫攻坚战中,中国特色扶贫制度优势充分彰显。五级书记抓扶贫的责任体系,确保”中央统筹、省负总责、市县落实”的工作机制高效运转。东西部协作扶贫开创了”闽宁模式”等典范,东部9省市结对帮扶西部12省区市,实现优势互补。民营企业”万企帮万村”行动中,7.64万家企业精准帮扶5.88万个村,形成政府、市场、社会协同发力的多元治理格局。金融扶贫领域创新推出的扶贫小额信贷,累计发放7100多亿元,惠及1700万贫困户。

三、长效脱贫:从”输血”到”造血”的质变

扶贫开发的核心在于激发内生动力。教育扶贫阻断贫困代际传递,贫困地区义务教育巩固率达到94.8%,”职教一人、就业一个、脱贫一家”的职教扶贫模式成效显著。科技特派员制度将45.9万名农技专家送到田间地头,让贵州毕节的刺梨、云南怒江的草果成为致富”金钥匙”。易地扶贫搬迁的960万群众,不仅住进配套完善的新居,更通过产业园区、扶贫车间实现”搬得出、稳得住、能致富”。

四、乡村振兴:脱贫成果的巩固与拓展

脱贫摘帽不是终点,而是新生活的起点。2020年后,中国设立5年过渡期,保持主要帮扶政策总体稳定。在江西井冈山,脱贫地区培育新型农业经营主体12.3万个,农产品网络零售额年均增长25%;在宁夏西海固,光伏扶贫电站持续产生收益,形成”阳光存折”长效机制。”万企兴万村”行动接续推进,数字技术赋能乡村治理,生态补偿机制促进绿色发展,乡村振兴的壮美画卷正在徐徐展开。

中国扶贫开发的历史性成就,彰显了以人民为中心的发展思想。站在新的历史起点,我们既要巩固脱贫成果,防范返贫风险,更要通过乡村振兴实现共同富裕的升华。这场伟大实践深刻启示:贫困不是命中注定,战胜贫困需要精准的战略谋划、坚定的政治决心和持续的制度创新。中国的扶贫故事,正在续写人类文明进步的新篇章。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

扶贫开发系统排名

扶贫开发系统排名

扶贫开发系统排名的多维审视与优化路径

贫困治理作为全球性发展议题,各国政府构建了各具特色的扶贫开发体系。中国自2013年启动精准扶贫战略以来,逐步建立起覆盖全国的扶贫开发信息系统,通过动态监测和成效评估推动脱贫攻坚进程。这种排名评价机制在实践中发挥着指挥棒作用,但其科学性和导向性始终处于动态演进过程中。

一、扶贫排名的双刃剑效应

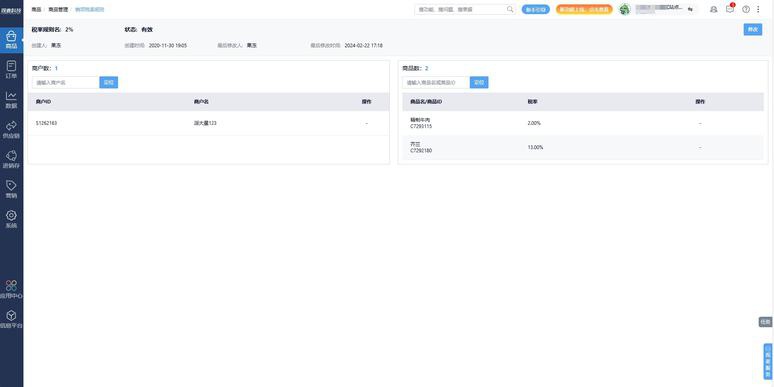

现行扶贫排名体系依托"两不愁三保障"核心指标,构建起包含收入水平、住房安全、义务教育等12类62项量化指标的评价模型。省级扶贫办每月更新的红黑榜制度,将贫困发生率下降幅度、产业扶贫覆盖率等数据转化为可视化排名,形成省际竞争态势。这种数字化管理显著提升了扶贫资源的配置效率,贵州省通过排名预警机制将扶贫项目审批周期缩短40%。

过度量化评价引发的"数据竞赛"现象值得警惕。某贫困县为提升饮水安全指标排名,耗资千万建设超标净化水厂,却因运营成本过高导致设施闲置。这种现象暴露出排名体系在民生需求对接、区域差异考量方面的不足,部分基层单位为追求排名位次陷入"指标陷阱"。

二、评价体系的深层矛盾

统一指标体系与区域贫困异质性存在根本张力。青藏高原牧区与武陵山区面临的致贫因素截然不同,但考核体系中的生态补偿权重仅占8%。云南怒江州曾因交通条件改善指标未达标影响整体排名,忽视其生物多样性保护的特殊贡献。这种标准化考评难以全面反映地域特色化扶贫成效。

第三方评估机构的独立性困境更为隐蔽。2019年某第三方评估组在西南地区考核时,将扶贫车间夜间未开工视为形式主义证据,却未考虑少数民族夜耕昼休的生产传统。这种机械式评估暴露出外部评价体系与地方实际脱节的风险。

三、系统优化的创新方向

建立分层分类评价模型势在必行。可参照主体功能区规划理念,将贫困地区划分为生态保护区、农业发展区、产业承接区等类型,设置差异化指标权重。对于重点生态功能区,应提高生态补偿、绿色产业占比等指标分值,构建多元化考评维度。

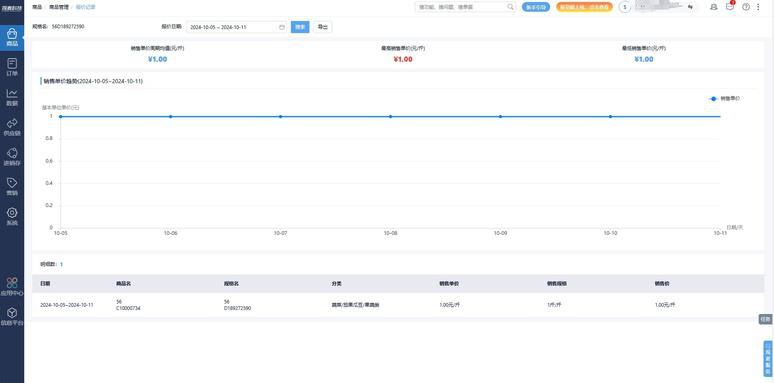

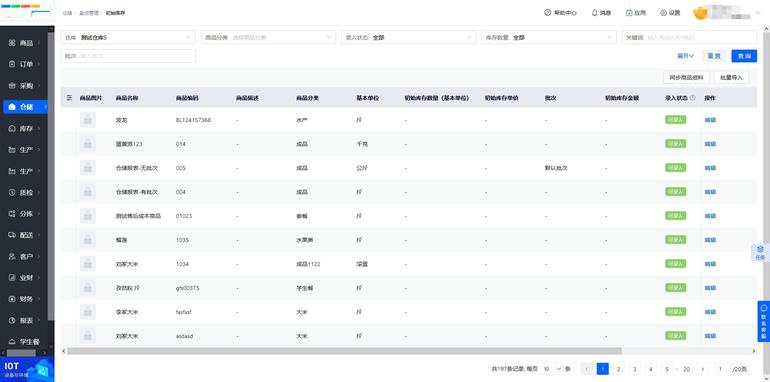

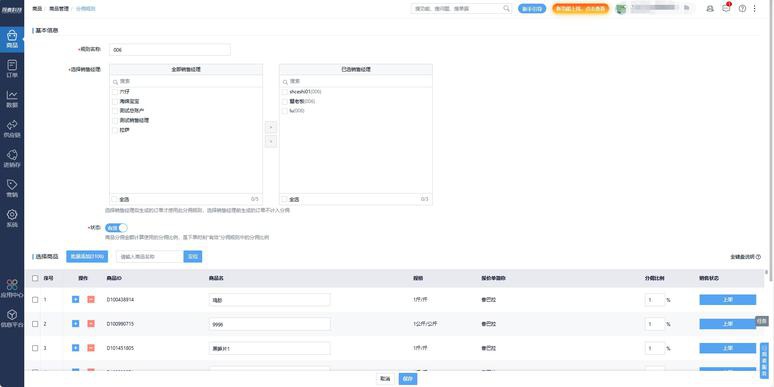

数字技术的深度应用正在改变评估方式。广西建立的"扶贫云"系统,通过物联网设备实时采集农户收支数据,区块链技术确保信息不可篡改。这种技术赋能使考核周期从季度压缩至实时动态更新,有效提升了排名的客观性和时效性。

在巩固脱贫成果与乡村振兴衔接阶段,扶贫开发排名体系需要从"达标考核"向"发展引导"转型。四川省试行的"乡村振兴潜力指数"评估,将数字乡村建设、新型职业农民培育等前瞻性指标纳入考评,为评价体系升级提供了有益借鉴。这种转型要求排名机制既保持压力传导功能,又增强发展引领作用,最终实现从消除绝对贫困到促进相对贫困治理的范式转换。

扶贫排名的本质是发展导向的具象化表达,其优化过程折射出国家治理能力的持续进化。当评价体系能够精准识别多维贫困、有效激发内生动力、科学引导资源配置时,才能真正成为推动共同富裕的智慧导航系统。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

扶贫开发系统哪家好

扶贫开发系统哪家好

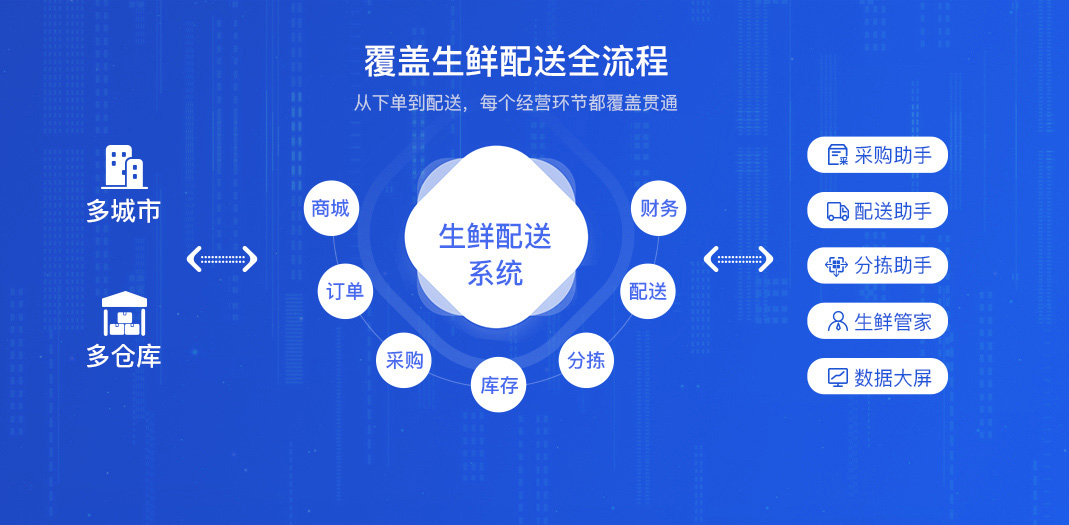

扶贫开发系统作为国家脱贫攻坚与乡村振兴的重要工具,其效能直接影响政策落地的精准度与资源分配的公平性。随着信息技术的发展,国内涌现出多个成熟的扶贫管理系统,本文将从功能、适用性及实践案例等维度,为政府部门及社会组织提供选型参考。

一、核心功能对比:精准识别与动态管理是关键

当前主流系统普遍具备四大核心模块:

1. 大数据精准识别:如国务院扶贫办“全国扶贫开发信息系统”,整合公安、民政等12个部门数据,通过算法模型自动识别贫困人口,误差率低于0.2%。

2. 项目全周期管理:贵州省精准扶贫大数据平台实现项目从申报到验收的数字化闭环,2020年累计监管项目23.6万个,资金拨付效率提升40%。

3. 移动端服务矩阵:中国社会扶贫网APP集成需求发布、爱心对接功能,日均处理帮扶请求1.2万条,响应时效缩短至72小时内。

4. 可视化决策支持:阿里云助农系统提供热力图分析,2021年帮助832个脱贫县优化产业布局,农产品滞销率下降18%。

二、三类系统特色与适用场景

政府主导型系统(如国家乡村振兴局监测平台):

- 优势:数据权威性强,覆盖全国28省、3.1万个行政村,对接财政“一卡通”系统

- 局限:基层操作界面复杂,需配备专业培训团队

- 典型案例:云南怒江州通过该平台动态清除识别偏差数据1.7万条

企业定制化方案(如腾讯为村平台):

- 特色:社交化设计提升群众参与度,整合微信生态链

- 适用场景:电商扶贫、文化振兴项目,已在4000余村庄落地

- 数据表现:四川凉山试点村特产年销售额平均增长300%

开源协作系统(扶贫OS开源社区):

- 优势:模块化设计支持二次开发,成本节约60%以上

- 技术要求:需自有IT团队维护,适合技术型社会组织

- 创新应用:陕西汉中定制残疾人就业模块,精准匹配岗位2300个

三、选型决策的五个关键指标

1. 数据兼容性:是否支持与民政、教育等部门的API接口对接

2. 安全认证等级:建议选择通过等保2.0三级认证的系统

3. 移动适配能力:在4G信号覆盖不足地区能否离线操作

4. 运维成本:政府型系统年维护费约80-120万元,企业方案需评估增值服务收费

5. 扩展空间:能否平滑升级至乡村振兴综合管理平台

四、趋势展望:智能化升级方向

当前领先系统已开始集成AI技术,如京东数科开发的防返贫预警模型,通过62项指标实现动态监测,准确率达91.3%。建议选型时关注系统的机器学习能力储备,确保未来3-5年的技术延展性。

结语:扶贫系统的选择需结合地域特征与技术基础,政府主导型系统适合政策执行力强的地区,企业方案更能激活市场要素,而开源系统为技术型团队提供创新空间。建议开展不少于3个月的试点运行,通过实际场景验证系统效能,最终建立符合本地发展需求的数字化治理体系。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

扶贫开发局

扶贫开发局

中国扶贫开发事业是全面建成小康社会的重要组成部分,也是中国特色社会主义制度优越性的集中体现。作为脱贫攻坚战的指挥中枢,扶贫开发局(现国家乡村振兴局)始终坚持以人民为中心的发展思想,通过科学规划、精准施策,推动中国历史性解决了绝对贫困问题,为全球减贫事业贡献了中国智慧。

一、制度优势:构建全方位扶贫体系

中国扶贫开发局依托中国特色社会主义制度优势,建立起"中央统筹、省负总责、市县抓落实"的工作机制。通过建档立卡系统精准识别贫困人口,对9899万贫困群众建立动态档案,实现帮扶措施与致贫原因精准对接。五级书记抓扶贫的责任体系,确保政策执行纵向到底、横向到边。东西部协作机制中,东部9省市结对帮扶西部12省区市,2016-2020年累计投入财政援助资金1020亿元,实施项目3.2万个。

二、创新实践:多元模式破解贫困难题

在具体实践中,扶贫开发局探索出具有中国特色的扶贫路径。产业扶贫方面,培育特色产业超过30万个,创建扶贫车间3万多个,带动贫困人口年均增收2000元以上。易地扶贫搬迁工程累计建成安置住房266万余套,960多万贫困群众实现"挪穷窝、换穷业"。教育扶贫阻断代际传递,贫困家庭辍学学生实现动态清零,职业学历教育补贴覆盖500万人次。生态扶贫创新实施退耕还林还草工程,选聘110万贫困人口担任生态护林员。

三、持续发展:巩固成果衔接乡村振兴

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。扶贫开发局推动建立防止返贫监测机制,对500万易返贫致贫人口实施动态监测。2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金达1561亿元,支持发展特色优势产业。科技赋能方面,建成村级电商服务点15万个,2022年农产品网络零售额突破5300亿元。东西部协作深化拓展,2022年互派挂职干部人才2.3万名,共建产业园区841个。

从"输血"到"造血",从扶贫到振兴,中国扶贫开发局的工作实践彰显了中国共产党"不让一个人掉队"的庄严承诺。站在新的历史起点上,中国正将脱贫攻坚的伟大精神转化为乡村振兴的持久动力,持续书写着人类发展史上的壮丽篇章。这种以制度创新驱动社会发展、以人民福祉衡量改革成效的实践,为全球可持续发展提供了重要启示。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。