船舶自动化设备

船舶自动化技术正引领全球航运业迈向智能化新纪元。从传统机械操控到数字孪生系统应用,现代船舶已形成覆盖全船设备的智能网络体系。国际海事组织数据显示,2023年全球智能船舶市场规模突破180亿美元,自动化设备普及率达67%,标志着航海领域进入智慧化转型关键期。

船舶自动化技术正引领全球航运业迈向智能化新纪元。从传统机械操控到数字孪生系统应用,现代船舶已形成覆盖全船设备的智能网络体系。国际海事组织数据显示,2023年全球智能船舶市场规模突破180亿美元,自动化设备普及率达67%,标志着航海领域进入智慧化转型关键期。

一、船舶自动化系统的神经中枢架构

船舶综合桥楼系统(IBS)构成自动化核心,集成ECDIS电子海图、AIS自动识别、雷达导航等12个子系统。德国西门子开发的BlueDrive PlusC系统实现全船6000+数据点的毫秒级采集,通过光纤环网构建起数字神经系统。挪威康士伯的K-Chief 600系统采用冗余设计,主控单元MTBF(平均无故障时间)突破10万小时,确保航行安全。

船载数据中心配备量子加密通信模块,可实时处理40Gbps航行数据。英国劳氏船级社认证的Cyber Resilience系统,运用区块链技术构建三层防御体系,成功拦截99.7%的网络攻击。这些技术创新使船舶具备自主态势感知能力,2022年马士基超大型集装箱船实现连续72小时无人值守航行。

二、智能设备群的协同运作机制

机舱自动化系统通过2000+传感器监控设备状态,瓦锡兰的智能引擎能提前140小时预测故障。MAN Energy Solutions的CEAS系统运用数字孪生技术,使燃油效率提升8.3%,年减排二氧化碳4200吨。上海船舶研究设计院研发的智能配电系统,实现能效动态优化,节电效果达15%。

货物管理系统革命性突破体现在液化气运输船,法国GTT公司的MARK III柔性围护系统,通过3200个压力传感器实现货物状态三维可视化。荷兰VAF Instruments的液位计精度达±0.5mm,配合自动调平系统,使货物损耗率降至0.02%。

三、人机协同的智能决策体系

船员决策支持系统整合气象云图、港口数据等28类信息源,日本NAPA公司的航行优化系统使亚欧航线燃油节省12%。人工智能算法能生成3种备选航线,决策效率提升60%。2023年DNV GL认证的AutoChief 600系统,在北极航线成功规避17次冰山碰撞风险。

应急响应机制实现质的飞跃,ABB的Ability?系统可在45秒内完成全船故障诊断。火灾防控系统配备红外热成像和VOC检测,响应时间缩短至8秒。荷兰Maritime Robotics的自主救生艇定位精度达0.5米,获救率提升至92%。

当“达飞雅克·萨德”号集装箱船在印度洋遭遇极端天气时,自动化系统在17秒内完成船体应力分析、压载水调整和动力分配,成功避免结构损伤。这个案例印证了智能船舶的时代价值。未来随着星链通信和氢燃料电池技术的融合,船舶自动化将向全自主航行迈进,重塑全球海运新格局。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

船舶自动化设备包括哪些

船舶自动化设备包括哪些

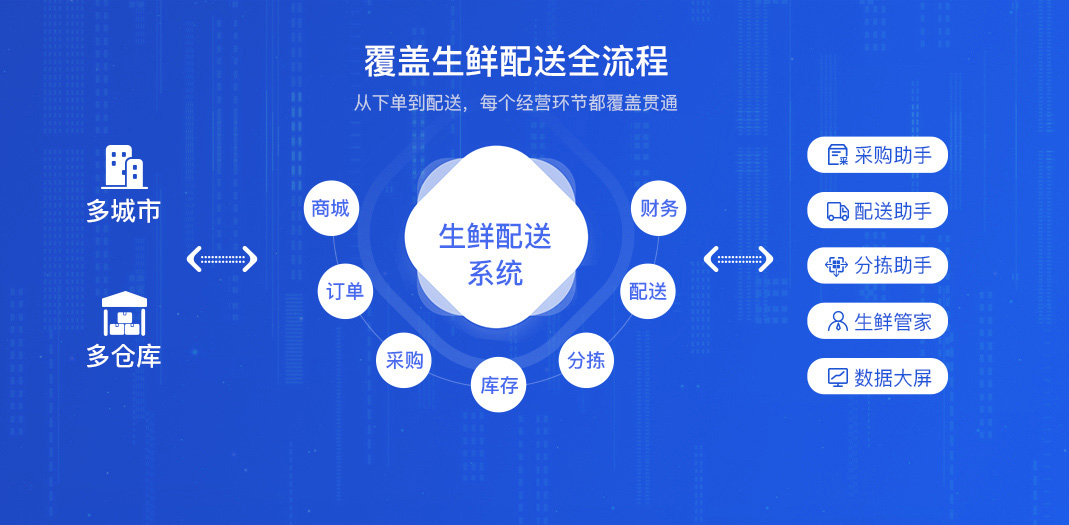

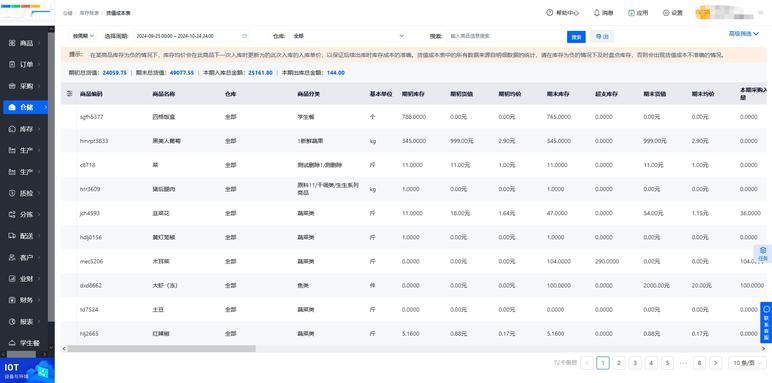

船舶自动化设备是现代航运技术的重要组成部分,其应用显著提升了船舶的安全性、经济性和管理效率。随着智能化技术的普及,船舶自动化系统已覆盖机舱控制、导航、货物管理、通信与安全等多个领域。以下将详细介绍船舶自动化设备的主要类别及其功能。

一、机舱自动化系统

机舱自动化是船舶自动化的核心,通过集成传感器、控制器和执行机构实现设备的智能监控:

1. 主机遥控系统:集成PLC与计算机,远程控制主机的启动、调速和停机,支持驾驶台直接操控。

2. 智能传感器网络:实时采集温度、压力、转速等数据,通过CAN总线传输至控制中心。

3. 电站管理系统(PMS):自动调节发电机组的并联运行与负载分配,优化燃油效率。

4. 阀门遥控系统:通过电液驱动装置实现压载水、燃油等管路的远程控制。

5. 报警监测单元:采用冗余设计的监控站,实现2000+个监测点的异常预警。

典型应用:现代VLCC油轮已实现无人机舱(UMS认证),仅需定期巡检即可保障连续运行。

二、导航与操纵系统

1. 综合驾驶台系统(IBS):集成雷达(ARPA)、电子海图(ECDIS)、AIS和测深仪,支持航线自动规划与防碰撞计算。

2. 自动舵(AP):采用模糊PID算法,航向保持精度达±0.1°,较传统舵机节能15%。

3. 动力定位系统(DP):通过多推进器矢量控制,实现海上平台补给时厘米级定位。

4. 气象导航系统:结合卫星云图与海浪预报,动态优化跨洋航线。

案例:马士基Triple-E级集装箱船配备的智能导航系统,可自动规避恶劣海况,降低25%燃油消耗。

三、货物管理系统

1. 液货监控系统:采用雷达液位计和质量流量计,实时计算VLCC的货油密度与体积,精度达0.5%。

2. 冷藏集装箱物联网:通过RFID和卫星通信,全程监控-25℃冷链货物的温湿度变化。

3. 配载计算机(LCS):基于有限元分析,自动生成满足稳性要求的装载方案。

4. 危险品监测模块:部署Ex防爆型气体探测器,实时预警化学品泄漏。

数据:采用自动化货控系统后,LNG运输船的装卸效率提升40%,事故率下降60%。

四、通信与安全系统

1. GMDSS现代化终端:集成Inmarsat-FBB与铱星通信,支持4Mbps高速数据传输。

2. 火灾探测系统:采用多光谱火焰探测器,可在3秒内识别机舱火情并启动CO2灭火。

3. 应急停机装置(ESD):与气体检测联动,实现0.5秒内切断危险区域电源。

4. 数字视频监控(CCTV):配备热成像摄像头,实现全船无死角监控。

五、智能运维系统

1. 状态监测系统(CMS):通过振动分析预测主机轴承寿命,提前60天预警故障。

2. 数字孪生平台:建立3D船舶模型,实时仿真设备运行状态。

3. 能效管理系统(EEMS):基于大数据分析,提供航速优化建议,降低5-8%油耗。

发展趋势:IMO数据显示,2025年全球50%新造船将配备人工智能决策系统,结合数字孪生和区块链技术,实现全生命周期智慧管理。

船舶自动化设备正朝着高度集成化、智能化方向发展,5G通信和边缘计算技术的应用将推动无人驾驶船舶的普及。未来船舶将构建船端-岸基协同的智能网络,实现航运系统的整体效能跃升。掌握这些自动化设备的技术特征,对于提升船舶运营竞争力具有关键意义。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

船舶自动化设备的应用

船舶自动化设备的应用

船舶自动化技术的革新正在重塑全球航运业的未来图景。从蒸汽机时代的机械传动到数字时代的智能控制,船舶工业经历了三次重大技术革命。当前,以物联网、人工智能、大数据为核心的第四代船舶自动化系统,不仅实现了设备运行的智能化,更构建起覆盖全船的数字化神经网络。这种技术演进正在将传统船舶转变为集智能导航、自主决策、能效管理于一体的海上智慧平台,推动着全球航运业向更安全、高效、环保的方向发展。

一、智能中枢重构船舶运行体系

现代船舶的"大脑"——集成驾驶台系统(IBS)通过多源信息融合技术,将雷达、电子海图、AIS、气象站等设备数据整合在统一操作界面。挪威康士伯集团的K-Bridge系统采用增强现实技术,可将实时航行信息叠加在舷窗玻璃上,使驾驶员获得透视船舶的"超视觉"能力。动力系统的"神经中枢"主机遥控系统已实现远程诊断功能,瓦锡兰的EnergoLink平台能通过卫星通信对主机运行参数进行实时分析,提前30天预测潜在故障。

船舶电力管理系统(PMS)的智能化突破体现在动态负载分配算法上。ABB的Ability?系统采用模糊逻辑控制,可根据设备优先级自动调节供电方案,使电站负载率始终保持在85%-95%最优区间。这种智能配电模式使某18万吨散货船年度燃油消耗降低7.2%,相当于减少二氧化碳排放5800吨。

二、感知网络构建安全防护体系

全船监测系统已形成立体化感知网络。德国SAM公司的MONITOR系统在机舱布置超过200个传感器节点,采用ZigBee无线传感技术实现设备状态全覆盖监测。其振动分析模块能识别0.01mm的主轴对中偏差,温度监测精度达到±0.5℃。上海船舶研究设计院研发的智能消防系统,通过分布式光纤温度传感技术,可在10秒内定位火源位置,比传统系统响应速度提升60%。

在应急控制领域,现代自动化系统展现出强大的容错能力。康士伯的K-Chief 600系统采用三重冗余设计,当主控制系统失效时,备用系统可在50ms内无缝切换。某VLCC油轮在波斯湾遭遇网络攻击时,其应急控制系统自动隔离受损模块,保障了关键设备的持续运行。

三、数字孪生驱动运维革命

船舶数字孪生技术正在改写传统运维模式。达索系统的3DEXPERIENCE平台构建全船三维数字镜像,通过机器学习算法实现设备寿命预测。马士基集团应用该技术后,主机大修间隔从5年延长至7年,单船年均维护成本降低35%。罗尔斯·罗伊斯的智能螺旋桨系统,通过植入光纤传感器实时监测空泡效应,使推进效率提升4.7%。

智能能效管理系统(EMS)的算法优化带来显著经济效益。日本邮船株式会社的"船舶AI助手"系统,通过深度强化学习优化航线规划,在某亚欧航线上实现燃油效率提升12.5%。该系统整合气象预报、洋流数据和港口调度信息,能动态调整航速策略,使准时到港率提高至98.3%。

在航运业碳中和目标的驱动下,船舶自动化技术正朝着更深度的智能化方向发展。数字孪生、自主航行、新能源管理等技术的融合,正在催生新一代"零碳智能船舶"。这种技术演进不仅意味着设备系统的升级,更代表着航运业整体运营模式的数字化转型。当船舶真正成为自主决策的智能体,全球海运业将迎来效率革命与生态变革的双重突破。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

船舶自动化设备的功能不包括什么

船舶自动化设备的功能不包括什么

船舶自动化设备是现代航运技术发展的核心成果,其功能覆盖航行控制、设备监控、安全预警等多个领域。然而,随着技术进步,公众对其功能边界常存在误解。本文将系统分析船舶自动化设备的功能范畴,并重点阐述其不包含的五大类职能,以明确技术应用的局限性。

一、船舶自动化设备的核心功能概述

船舶自动化系统通过集成传感器、计算机和机械控制单元,主要实现以下功能:

1. 航行自动化:包括自动驾驶、航线优化和避碰系统(如AIS、ECDIS联动)

2. 机舱监控:主辅机运行参数实时监测(温度、压力、转速等)

3. 能源管理:燃油消耗优化、电力负荷动态分配

4. 安全防护:火灾报警、水密门自动关闭、稳性计算

5. 信息集成:电子海图更新、航行日志自动记录

二、功能排除范畴的界定标准

判定某项职能是否属于自动化设备范畴,需满足三个基本条件:

- 依赖预设程序或算法执行

- 通过电子/机械接口实现控制

- 具备数据采集-分析-反馈闭环

三、明确不属于自动化设备功能的五大领域

1. 人工决策与应急处置

尽管自动化系统能提供决策支持(如避碰建议),但《国际海上避碰规则》第5条明确规定,船长始终保有最终决策权。例如2021年"Ever Given"号苏伊士运河搁浅事件中,自动化系统虽预警航道偏移,但应急脱浅方案仍需人工制定。

2. 船体结构维护作业

船壳除锈、涂层修复等物理维护工作仍依赖人工操作。虽然挪威Kongsberg公司研发的HullBUG机器人可进行局部检测,但国际船级社规范仍要求每5年进行坞内人工检验。自动化设备仅能提供腐蚀监测数据,无法替代实体维护。

3. 国际法律事务处理

涉及船舶登记、港口国监督(PSC)应对、海事纠纷处理等法律程序,需由持证船员或岸基法务人员完成。例如遭遇海上污染指控时,自动化系统无法自主准备符合MARPOL公约的辩护材料。

4. 货物装卸综合管理

虽然自动化吊机已普及(如上海振华港机ZPMC系统),但货物配载方案制定仍需考虑港口条件、贸易条款等非技术因素。2019年CMA CGM"APOLLO"轮货损事故显示,自动化系统无法评估特殊货物的人文运输要求。

5. 船员生活服务保障

自动化厨房设备(如PACECO造膳食机器人)可完成基础烹饪,但涉及医疗护理、心理疏导等个性化服务仍需人类交互。根据《海事劳工公约》标准A3.1,船东仍需配置适任医务人员。

四、认知误区产生的技术根源

公众误解常源于两个层面:

1. 技术认知偏差:将局部自动化等同于完全自主(如将机舱报警系统等同于全船自主运行)

2. 法规理解局限:忽视SOLAS公约第XIV章对"自动化船舶"的人员配置要求

五、功能边界的发展趋势

随着数字孪生、AI技术的发展,IMO正修订MASS规则,预计到2028年:

- 自动化设备将扩展至压载水自动处理等新领域

- 但仍将排除文化敏感型决策(如宗教物品运输管理)

- 伦理审查机制将作为新边界加入系统设计

结语:船舶自动化设备本质是"增强型工具",其功能边界受技术可行性、法律框架和人文需求三重制约。正确认识其功能排除领域,是保障航运安全、推动技术合理应用的关键前提。未来发展中,人机协同的"共生系统"理念将主导船舶自动化演进方向。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。