idc机房标准

IDC机房标准解析:构建高效可靠的数据中心

IDC机房标准解析:构建高效可靠的数据中心

在数字化时代,互联网数据中心(IDC)作为信息存储与处理的核心枢纽,其建设标准直接关系到数据安全、服务稳定性和运维效率。本文从基础设施、电力供应、网络架构等七大维度解析IDC机房的关键标准,为构建高标准数据中心提供参考。

一、基础设施:稳定运行的物理基石

– 建筑安全:机房选址需避开地质灾害高发区,建筑结构达到8级以上抗震标准,楼层承重能力≥800kg/m2,保障设备安全。

– 空间规划:采用模块化布局,预留30%扩容空间,冷热通道隔离设计降低能耗。防静电地板架空高度≥40cm,便于线缆管理。

二、电力系统:多重保障不间断

– 双路市电+UPS+柴油机:主备电源自动切换时间<15ms,UPS电池组支撑满载30分钟,柴油发电机燃料储备满足48小时运行。

– 冗余设计:2N或N+1供电架构,PDU智能监控实时预警,确保全年99.99%可用性。

三、温控体系:精准节能双提升

– 精密空调:N+1冗余配置,温度控制在22±1℃,湿度40%-60%。采用冷通道封闭、水冷等方案,PUE值≤1.4。

– 动态调节:通过CFD仿真优化气流,AI算法预测负载变化,节能率达20%以上。

四、网络架构:高速互联零中断

– 多线BGP接入:骨干网直连带宽≥100Gbps,跨运营商延时<30ms。部署SDN实现流量智能调度。

– 全冗余拓扑:核心交换机双活热备,光纤路径物理分离,故障切换时间<1秒。

五、安防体系:立体防护无死角

– 生物识别+电子围栏:四层门禁(刷卡、指纹、人脸、虹膜),视频监控留存180天,红外入侵探测覆盖盲区。

– 等保三级合规:下一代防火墙、WAF、IPS联动防御,数据加密传输,漏洞扫描每周1次。

六、运维管理:智能监控全闭环

– DCIM系统集成:200+传感器实时采集数据,3D可视化界面呈现设备状态,自动生成运维报告。

– 机器人巡检:替代30%人工巡检任务,红外热成像精准识别故障,工单响应时间<15分钟。

七、绿色认证:可持续发展路径

– LEED金牌/国标A级:采用变频设备、自然冷却技术,可再生能源使用率≥20%,每年碳减排超千吨。

– 循环利用:废旧设备回收率>90%,余热供能区域供暖,水资源循环系统节省50%用量。

未来趋势:自动化与云化升级

随着AI和物联网技术的渗透,IDC正朝”无人值守”方向发展。智能运维机器人、AI能效优化、混合云管理平台将成为下一代机房标配,驱动数据中心向更高效、更绿色的方向演进。

遵循上述标准建设的IDC机房,不仅能够满足企业当下业务需求,更具备应对未来技术变革的弹性。高标准的数据中心将成为数字经济时代的核心竞争力,为各行业数字化转型提供坚实底座。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

IDC机房标准

IDC机房标准

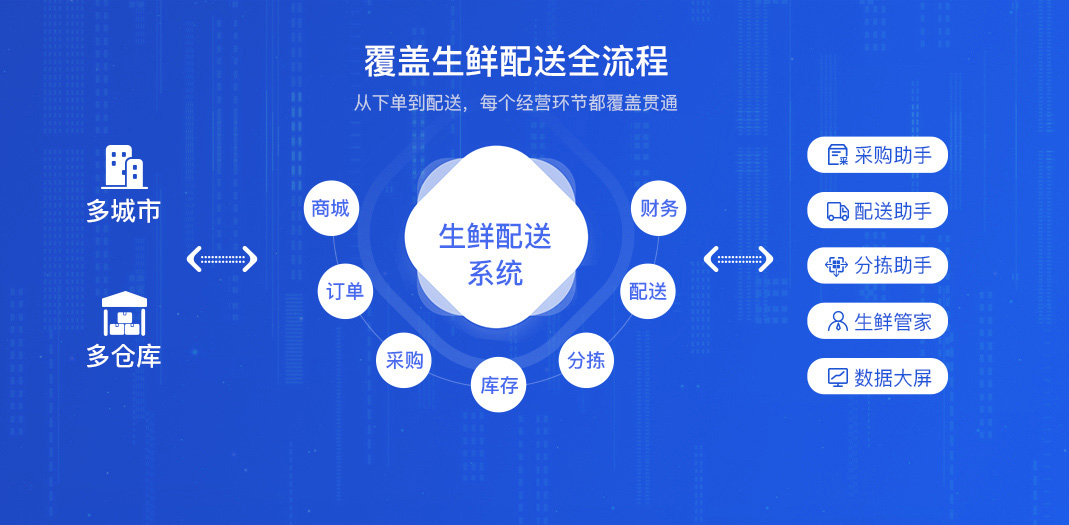

IDC(Internet Data Center)机房作为互联网基础设施的核心载体,其建设与运营需遵循严格的行业标准,以确保数据安全、服务稳定和能效优化。以下是IDC机房建设与运维的主要标准体系及关键要素:

一、基础设施标准

1. 建筑规范

- 机房选址需避开地震带、洪涝区等自然灾害高发区域,建筑结构抗震等级不低于8级,承重能力≥800kg/㎡。

- 楼层净高≥3.2米,满足机柜布线与通风需求,防尘等级达到ISO 14644-1 Class 8标准。

2. 电力系统

- 采用双路市电输入,配备2N或N+1冗余UPS系统,后备电池支持满载运行15分钟以上,柴油发电机容量需覆盖100%负载并具备72小时连续供电能力。

- 机柜配电采用A/B双路PDU,单机柜功率密度根据需求设计为4kW-20kW,高密度区域需独立电路规划。

3. 空调与制冷

- 冷通道封闭设计,温度控制在22±1℃,湿度45%-55%,采用精密空调与冷热通道隔离技术。

- PUE(电能使用效率)≤1.5,液冷、自然冷却等绿色技术逐步成为行业趋势。

二、网络与安全标准

1. 网络架构

- 骨干网络双核心交换机冗余,BGP多线接入实现运营商互联,单机柜带宽标配1Gbps-10Gbps。

- 网络可用性≥99.99%,延迟≤50ms,丢包率<0.1%。

2. 物理安全

- 分级门禁系统(IC卡+生物识别)、7×24小时视频监控(90天存储)、防尾随通道设计。

- 防火采用VESDA极早期烟雾探测与IG541气体灭火系统,防雷接地电阻≤1Ω。

3. 数据安全

- 符合ISO 27001信息安全管理体系,部署DDoS防护、WAF防火墙及流量清洗设备。

- 数据备份遵循3-2-1原则(3份备份、2种介质、1份异地),SSL/TLS加密传输为标配。

三、运维管理标准

1. 监控体系

- 部署DCIM系统实时监测温湿度、电力、网络等300+指标,告警响应时间<3分钟。

- 日志留存≥6个月,符合《网络安全法》等法规要求。

2. 服务等级协议(SLA)

- Tier III以上机房年可用性≥99.982%(年宕机<1.6小时),故障恢复时间(RTO)<4小时。

- 提供7×24小时驻场技术支持,备件库覆盖90%以上设备型号。

3. 认证体系

- 国际认证:Uptime Institute Tier认证、TIA-942标准;

- 国内合规:GB 50174-2025《数据中心设计规范》、等保2.0三级以上认证。

四、绿色节能标准

1. 能效优化

- 采用模块化设计、高压直流供电(HVDC)、AI调优等技术降低能耗。

- 鼓励使用可再生能源,碳减排指标纳入国际标准如ISO 14064。

2. 循环经济

- 设备报废遵循WEEE指令,锂电池回收率≥95%,热回收用于区域供暖等场景。

五、发展趋势

未来IDC将向智能化(AI运维)、边缘化(低延迟节点)、云化(混合架构)方向演进,同时满足“东数西算”等国家战略对算力资源调度的需求。

以上标准体系贯穿IDC机房全生命周期,通过技术迭代与合规管理,为数字化转型提供高可靠、高安全的底层支撑。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

idc机房标准机柜尺寸

idc机房标准机柜尺寸

IDC机房标准机柜尺寸及技术规范解析

在数据中心(IDC)的设计与运维中,标准机柜作为核心基础设施,其尺寸规格直接影响设备部署效率和机房空间利用率。本文将系统解析国际通用的19英寸标准机柜技术参数及其应用规范。

一、标准机柜的核心尺寸体系

1. 宽度标准

国际电子工业协会EIA-310-D标准规定,机柜安装导轨间距为19英寸(482.6mm),兼容所有符合该标准的服务器、交换机等设备。机柜外宽通常为600mm(侧板间距),部分型号可达800mm以满足高密度散热需求。

2. 高度单位

采用"U"(Unit)作为垂直空间计量单位,1U=44.45mm(1.75英寸)。标准机柜高度以42U为主流(约2米),另有36U、47U等规格。42U机柜提供约1.86米有效安装空间,顶部和底部需预留线缆管理区域。

3. 深度规格

根据设备类型差异分为:

- 浅柜:600-800mm(适用于网络设备)

- 标准柜:1000-1200mm(通用型服务器部署)

- 深柜:1200-1400mm(GPU服务器/存储设备)

二、结构设计与材质规范

1. 框架构造

采用优质冷轧钢板(厚度≥1.5mm),通过九折型材立柱实现结构强度。前门通常配置网孔率≥60%的六角蜂窝孔钢化玻璃门,兼顾散热与可视化管理需求。

2. 承重能力

静态承重标准不低于1500kg,动态承重需达1000kg以上。立柱需配备可调节层板(承重≥80kg/U),满足全柜满配刀片服务器的荷载要求。

3. 抗震设计

符合IEC 60297抗震标准,8级以上抗震等级要求框架结构具备应力分散设计,关键连接点使用M8以上螺栓固定。

三、散热与布线管理

1. 热通道设计

前门进风开口率≥70%,后门出风率≥80%。冷热通道隔离机柜需配置顶部盲板和侧板挡风装置,确保CFD气流模拟效率提升30%以上。

2. 线缆管理

两侧配置垂直理线架(宽度≥100mm),每U水平理线器承重≥5kg。光纤槽弯曲半径需>40mm,电源线槽与数据线槽实施物理隔离。

四、电气与安全标准

1. 配电系统

标准配置双路PDU(32A/220V),支持C13/C19混合接口。机柜级智能PDU应具备电流监测、远程控制功能,电能计量精度达±1%。

2. 安全规范

符合GB/T 24248-2009标准,配备电子门禁(抗电磁干扰>100V/m)和双锁机构。防火材料达到UL94 V-0等级,接地电阻<0.1Ω。

五、环境适应性要求

1. 温湿度控制

运行环境温度应保持在18-27℃(ASHRAE A3标准),前后温差<5℃。湿度控制范围40-60%RH,机柜底部需设置防水围堰(高度≥50mm)。

2. 空间布局

机柜排列通道宽度≥1.2m,维护通道≥0.8m。采用面对面/背对背布局时,冷通道宽度建议1.8-2.4m,热通道2.4-3m。

六、行业应用趋势

随着高密度计算设备普及,新一代机柜正向更深(1200mm+)、更宽(800mm)方向发展,支持单柜50kW以上散热能力。模块化设计允许快速扩展,导轨系统兼容OTII边缘服务器等异型设备。智能机柜集成环境传感器,可实时监测微环境参数并与DCIM系统联动。

标准机柜的精确选型需综合评估设备功率密度、散热方案和扩展需求。建议在规划设计阶段预留20%冗余空间,并建立三维模型验证机柜布局合理性,以实现数据中心全生命周期的弹性运营。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

idc机房标准 国际

idc机房标准 国际

国际IDC机房标准解析:构建高效可靠的数据中心

在数字化时代,互联网数据中心(IDC)作为信息存储与处理的核心枢纽,其标准化建设至关重要。国际通行的IDC机房标准涵盖基础设施、安全性、能效及可用性等多个维度,为全球数据中心的规划、建设和运营提供权威指导。以下梳理几项关键国际标准及其应用价值。

1. TIA-942:基础设施设计的基石

由美国通信工业协会(TIA)制定,TIA-942是数据中心基础设施的权威标准。它将机房分为四个等级(Rated 1至4),依据冗余能力和容错性划分,覆盖建筑结构、电力供应、制冷系统、网络布线等环节。例如,Level 4要求双路供电和实时故障容错,适用于金融等高敏感领域。该标准为全球机房设计提供了模块化与可扩展性的框架。

2. Uptime Institute Tier标准:可用性分级

Uptime Institute的Tier认证体系(I-IV级)专注于机房的可用性与业务连续性。Tier IV最高,要求99.995%的可用性,配备完全独立的冗余系统,确保无单点故障。这一标准被广泛用于评估数据中心应对突发故障的能力,如自然灾害或人为操作失误,尤其受云计算服务商的重视。

3. ISO/IEC 27001:信息安全保障

信息安全是IDC的核心议题。ISO/IEC 27001通过风险管理框架,要求企业建立信息安全管理体系(ISMS),涵盖数据加密、访问控制及应急响应流程。通过认证的机房可有效防御网络攻击,满足金融、政府等对数据保密性要求严格的行业需求。

4. EN 50600:欧洲一体化标准

欧盟的EN 50600系列标准综合考量能源效率、建筑设计与安全管理,强调资源利用率与环保。其独特之处在于将机房能效指标(PUE)纳入评估,推动采用自然冷却、余热回收等技术,助力绿色数据中心建设。

5. ASHRAE指南:环境控制优化

美国采暖、制冷与空调工程师协会(ASHRAE)发布的温湿度控制指南,虽非强制标准,但被全球机房广泛采用。其推荐的温度范围(18-27°C)和湿度阈值,平衡了设备散热与能耗成本,为精密空调系统配置提供科学依据。

6. ISO 50001:能效管理认证

ISO 50001通过系统化方法降低能耗,要求企业制定能源目标并持续改进。结合智能监控技术,该标准帮助机房优化电力分配,减少碳足迹,符合全球可持续发展趋势。

结语

遵循国际IDC标准,不仅提升数据中心的可靠性、安全性与能效,更增强企业在全球化竞争中的合规性与信誉。随着5G与AI技术的普及,标准化建设将成为机房应对高密度计算与绿色转型的核心策略。未来,融合创新技术与国际标准的数据中心,将持续赋能数字经济的稳健发展。

(全文约800字)

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。