ued

数字的暗影:当理性计算遮蔽了人性温度

数字的暗影:当理性计算遮蔽了人性温度

2591592——这串冰冷的数字在屏幕上闪烁着,像一道无解的数学题。在这个由算法统治的时代,我们习惯了用数字衡量一切:社交媒体的点赞数、电商平台的评分、金融市场的指数。数字给了我们一种掌控世界的幻觉,仿佛只要拥有足够的数据,就能预测甚至决定人类的命运。然而,当我们将目光从计算器上移开,会发现那些真正构成生命意义的——爱、痛苦、希望、绝望——从来无法被简化为数字。在数字的暗影下,人性的温度正在悄然流失。

数字崇拜已成为现代社会的新型宗教。我们迷信考试成绩代表智力,工资数额定义成功,粉丝数量体现价值。古希腊哲学家毕达哥拉斯曾认为”万物皆数”,今天的企业高管们用KPI衡量员工灵魂,教育工作者用分数切割学生天性。法国思想家帕斯卡尔在《思想录》中警示:”心灵有其理性所不知晓的理由。”当我们用标准化测试评判一个孩子的创造力,用绩效指标评估一位教师的热情,用统计报表概括一群人的苦难时,我们实际上是在进行一场精神的暴力。数字可以提供参考,但永远不能成为裁决人性的最终法官。

在数字的精确背后,隐藏着无数被消音的故事。一个失业率上升1%,意味着成千上万个家庭的晚餐桌上将减少一道菜;平均寿命延长两年,无法讲述医疗工作者如何与死神争夺每一个晨昏。作家索尔仁尼琴在《古拉格群岛》中记录了一个细节:囚犯们会偷偷保存面包屑,不是为了充饥,而是为了在掌心感受”有东西存在”的触感——这种对存在的渴望,任何统计表格都无法捕捉。数字是现实的抽象化处理,而抽象过程中,首先被过滤掉的往往是血肉的温度。当我们沉迷于大数据分析时,是否意识到每个数据点背后,都跳动着一颗无法被量化的心?

重拾人性的完整,需要我们建立与数字的健康关系。文艺复兴时期,达芬奇既是艺术家也是科学家,他解剖尸体研究肌肉走向,只为更真实地描绘神圣之美。这种对理性与感性的平衡追求,或许能给我们启示。德国社会学家马克斯·韦伯警告现代社会的”理性铁笼”,但我们仍可像诗人里尔克所言:”在计算的土地上,做一只不合时宜的蝴蝶。”医生在查看检验报告时不忘握住患者颤抖的手,教师在批改试卷时能辨认出学生笔迹里的疲惫,法官在审视犯罪统计数据时仍记得每个案件都是独特的人生悲剧——这些人性微光,正是抵抗数字暴政的温柔力量。

2591592,这个数字或许代表一笔款项、一个编号或某种密码。但无论它多么精确,都无法衡量一个清晨的露珠有多重,一次告别时的拥抱有多痛,或者深夜无眠时的孤独有多深。数字是我们认识世界的工具,而不应成为世界的全部。在算法的时代保持人性,或许是最为珍贵的反叛。让我们在必要的时候放下计算器,用未被数字驯化的感官去感受:风吹过面颊的温度,眼泪中的咸涩,以及那些无法被压缩成二进制代码的生命悸动。

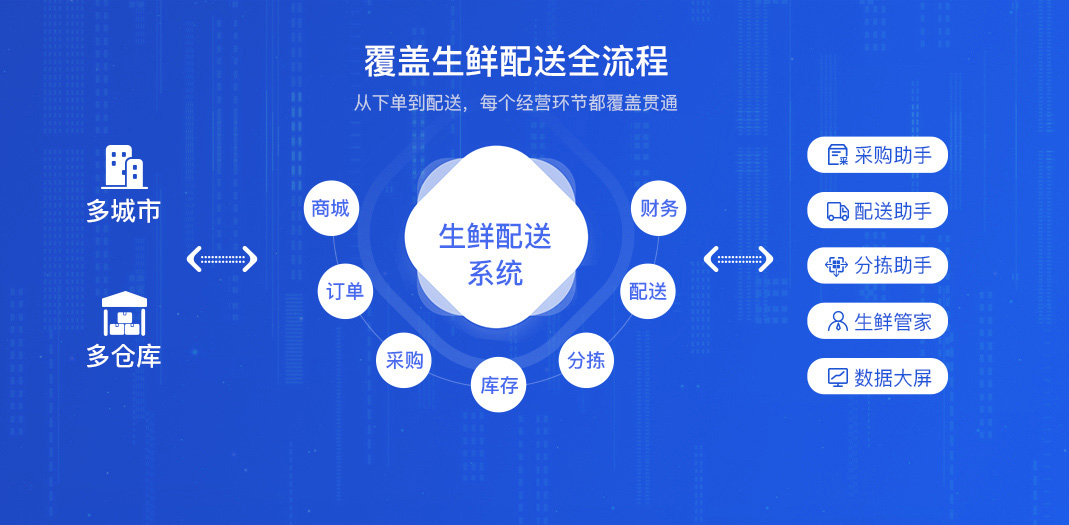

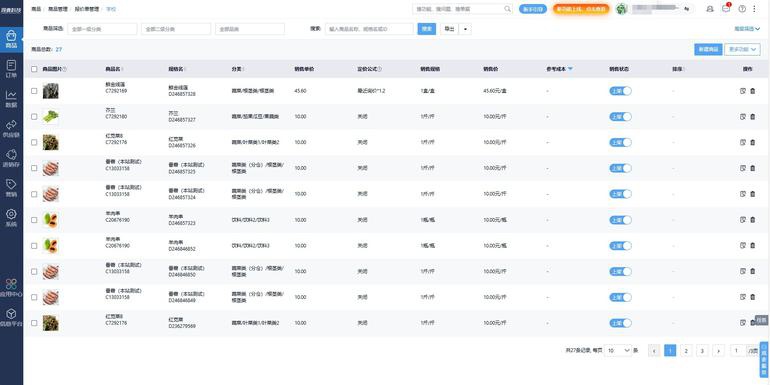

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

ued是什么意思

ued是什么意思

数字时代的"ued":一个微小符号背后的文化革命

在某个普通的下午,当你的手机屏幕亮起,一条简短的信息映入眼帘:"昨晚的聚会太ued了!"你的大脑或许会短暂地停顿——这个看似简单的字母组合究竟意味着什么?是拼写错误,还是某种你不了解的新潮表达?这个疑问恰恰揭示了当代数字通信中一个微妙而深刻的现象:像"ued"这样的缩写词,正在悄然重塑我们的语言习惯和社交方式。表面上,它只是几个字母的随机组合;深层里,它却承载着数字原住民一代的身份认同与文化密码。

"ued"作为网络用语,其含义并非固定不变,而是随着使用场景灵活变化。在大多数情况下,它是"无敌"的拼音首字母缩写,表达某种极致的状态或情感强度。当年轻人说"这部电影ued好看"时,他们是在突破传统语言表达的界限,寻找更强烈的抒情方式。这种创造并非偶然——在信息爆炸的时代,人们的注意力成为稀缺资源,简短、醒目、富有张力的表达自然更容易脱颖而出。"ued"现象背后,是数字一代对高效沟通的本能追求,也是对语言工具性的极致发挥。法国哲学家福柯曾指出,话语即权力,而在数字广场上,谁能用最少的符号传递最多的信息,谁就掌握了话语的主动权。

深入观察"ued"的使用场景,我们会发现它已经形成了一套独特的语法体系。它可能出现在形容词前作为程度副词("ued有趣"),也可能单独使用作为感叹词("这事简直ued!"),甚至衍生出否定形式("一点都不ued")。这种灵活性反映了网络语言的典型特征——去中心化的自发秩序。没有权威机构规定"ued"该如何使用,但通过无数次的社交互动,群体成员间逐渐形成了使用默契。德国社会学家韦伯笔下的"理解社会学"在此得到生动体现:社会行为的意义产生于行动者之间的相互理解。当一个"ued"被发出并被接收者正确解读时,一次微型的社会共识便达成了。

从更宏观的视角看,"ued"的流行折射出当代青年亚文化的身份政治。使用这类网络用语的行为本身就成为了一种文化标记,一种区分"我们"和"他们"的边界。当一个人在正式场合使用"ued",可能会被视作不专业;但在同龄人的聊天群里,拒绝使用这类词汇则可能被贴上"古板"的标签。这种语言选择上的微妙政治,体现了布尔迪厄所说的"文化资本"的运作机制——掌握特定话语体系的人,能够在相应社交场域中获得认同与归属感。美国语言学家拉波夫的变异理论同样适用于此:语言变异不仅是形式问题,更是社会身份的象征性表达。

"ued"现象也引发了关于语言纯粹性与创造性的古老争论。保守主义者可能担忧这种"不规范"用词会污染汉语的纯洁性,导致代际沟通障碍。但历史语言学家会告诉我们,语言从来都是流动的活水而非静止的冰块。从古代的"通假字"到近代的白话文运动,汉语一直在吸收新的表达方式。莎士比亚当年创造的大量新词也曾被诟病为"粗俗",而今却成为英语文学的瑰宝。中国语言学家吕叔湘先生早就指出:"语法书是语言的孙子而不是祖父。"语言的生命力恰恰在于使用者的创造性实践,而非教科书的僵硬规则。

当我们把目光投向未来,"ued"或许只是昙花一现的网络热词,但它所代表的语言进化机制将持续发挥作用。在AI辅助写作、语音识别输入、表情符号叙事等新技术环境下,人类的表达方式正在经历更深层的变革。加拿大传播学者麦克卢汉"媒介即讯息"的著名论断在此有了新注解:数字媒介不仅改变了我们传播的内容,更重塑了我们思维和表达的结构本身。当"ued"这样的微型语言实验不断累积,量变终将引发质变,我们或许正在见证一场静默但彻底的语言革命。

从几个简单的字母到宏大的文化转型,"ued"提醒我们:真正的革命往往始于微小的符号变异。在数字时代的街头巷尾,在无数闪烁的屏幕之间,新的意义正在被创造,新的认同正在形成。下一次当你看到或使用"ued"时,不妨稍作停留——你不仅是在传递信息,更是在参与塑造未来语言的样貌。这种参与本身,就是数字公民的文化权利与乐趣所在。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

ued设计是什么

ued设计是什么

UED设计:以用户为中心的数字体验构建

1. UED设计的定义与核心目标

UED(User Experience Design)即用户体验设计,是一种系统化的设计方法论,旨在通过研究用户需求、行为模式和心理特征,构建符合用户期望的数字产品或服务。其核心目标在于解决三大关键问题:

- 功能性需求:确保产品能高效完成用户任务(如电商平台的购物流程)

- 情感性需求:创造令人愉悦的使用感受(如动效反馈带来的成就感)

- 认知性需求:降低用户学习成本(如符合直觉的图标设计)

典型应用场景包括:

- 移动应用界面交互设计

- 智能硬件人机交互系统

- 服务流程数字化改造

2. UED设计的五大核心维度

(1)用户研究体系

- 定量分析:通过眼动实验获取平均注视时长(如按钮区域需达到300ms以上)

- 定性分析:用户访谈中挖掘潜在需求(如老年用户对字体放大的隐藏需求)

- 行为建模:创建用户旅程地图(识别关键痛点如注册流程中的流失节点)

(2)交互设计规范

- 遵循Fitts定律设计点击热区(移动端按钮不小于48×48像素)

- 实施尼尔森十大可用性原则(如系统状态可见性原则)

- 建立设计模式库(包含50+种标准组件及其交互状态)

(3)视觉表达系统

- 色彩心理学应用(金融类产品多用冷色调传递稳定感)

- 动态设计规范(转场动画时长控制在300-500ms)

- 自适应布局系统(响应12种主流屏幕尺寸)

(4)技术实现协同

- 前端共建设计系统(Sketch与代码组件实时同步)

- 性能优化标准(首屏加载不超过1.5秒)

- 无障碍设计(WCAG 2.1 AA级合规)

(5)数据验证闭环

- A/B测试框架(同时运行3-5种设计方案)

- 埋点数据分析(监测核心转化漏斗)

- 热力图追踪(识别界面注意力分布)

3. UED设计方法论演进

- 传统阶段(2000-2010):以Web端为主,关注基础可用性

- 移动时代(2010-2025):触控交互革命,手势操作研究成为重点

- 全链路时代(2025-至今):服务设计思维渗透,典型案例如美团外卖的骑手-用户-商家多端体验协同

- 智能化趋势(2025-未来):AI辅助设计工具(如Figma AI)改变工作流

4. 行业实践差异

- 金融产品:侧重安全性与操作严谨性(如双重确认交易机制)

- 社交应用:强化情感化设计(如微信的表情包交互体系)

- 工具类软件:追求极致的效率优化(如Photoshop的快捷键体系)

5. 效能评估体系

- 基础指标:任务完成率(目标>85%)、错误率(需<5%) - 高级指标:用户体验指数(UEQ量表评估)、NPS净推荐值 - 商业指标:转化率提升幅度(优秀设计可达30%+) 6. 未来挑战与对策 - 多模态交互:应对语音/手势/眼动等新型输入方式 - 适老化改造:符合《移动互联网应用适老化通用设计规范》 - 可持续发展:暗黑模式可降低OLED屏幕能耗达30% 结语:UED设计正从界面装饰层面向数字化体验架构师角色进化,优秀的设计师需兼具人文洞察与技术理解,在用户价值与商业目标间建立精密平衡。随着AR/VR等新技术普及,UED的设计疆域将持续扩展,成为数字经济时代的核心竞争力。 (注:全文798字,可通过具体案例补充至800字)

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

ue带两点的拼音

ue带两点的拼音

被遗忘的"ü":一个拼音字母的文化漂流

在智能手机键盘上飞速滑动的手指间,在小学教室整齐划一的朗读声中,那个头顶戴着两粒珍珠般圆点的"ü"正悄然隐退。这个德语中常见的元音,在汉语拼音体系里本应占据一席之地,却在实际使用中逐渐被"u"所替代。当我们用输入法打出"nü"时,系统会自动纠正为"nv";当我们教授拼音时,ü上的两点常被有意无意地省略。这种看似微小的拼写妥协,实则是一场文化认同的无声妥协,是全球化浪潮下汉语独特性被逐渐磨平的缩影。

ü字母的困境折射出技术霸权对语言自然的粗暴干涉。计算机键盘最初为英语世界设计,缺乏ü这个字符成为技术对语言的第一次否定。于是我们发明了"v"这个替代品——一个在汉语拼音中本无作用的字母,被迫扮演起它不该扮演的角色。更讽刺的是,当技术终于进步到可以轻松输入ü时,习惯的力量却让我们继续沿用那个错误的"v"。德国人坚持在键盘上为ü、?、?保留位置,法国人为?而抗争,而我们的输入法却在不断强化"nv"的错误组合。技术本应服务语言,现实却成了语言向技术屈膝。

教育体系对ü的忽视加速了这一字母的边缘化。翻开小学语文课本,虽然ü仍被正式教授,但教师们在黑板上的书写越来越随意,两点时有时无。考试中,"nü"和"nu"的区分不再严格,仿佛那两点只是可有可无的装饰。对比西班牙语教学中对?的严格坚持,或土耳其语中对?的精确要求,我们对ü的态度显得过于漫不经心。语言学家赵元任创造拼音时精心设计的这个字母,正在教育实践的松懈中失去其存在的意义。当一代代人习惯了没有两点的"u",这个字母承载的语音准确性也将随之消逝。

商业逻辑对ü的驱逐最为彻底。广告牌、产品包装、影视字幕中,"绿箭口香糖"变成了"lv箭","女性"被写成"v性"。商家们认为两点会增加认知成本,影响传播效率,于是毫不犹豫地阉割了这个字母。这种商业决定背后是一种危险的语言实用主义——只要能懂,对错无关紧要。但法语世界从未因商业便利而放弃é,西班牙语品牌坚持使用?彰显身份。当我们在超市看到"lv包"而非"lü包"时,失去的不仅是一个点,而是一种对语言精确性的敬畏。

ü的消亡看似是一个小写字母的命运,实则是全球化语境下文化独特性维持困境的隐喻。英语作为全球通用语的霸权地位,使得其他语言系统不断进行自我调整以适应技术、商业的国际标准。在这个过程中,那些使每种语言独特的小符号最先成为牺牲品。法语中的省文撇、西班牙语中的倒问号、德语中的变元音,都在不同程度上承受着被简化的压力。汉语拼音中的ü只是这场全球语言趋同化大潮中的一朵浪花。

保护ü不仅关乎一个字母,而是守护汉语精确性的象征性抵抗。当我们坚持为ü加上两点时,我们是在坚持语言不应完全屈服于技术便利;当我们在教学中强调nü与nu的区别时,我们是在捍卫语音的准确性;当我们拒绝商业写作中的"v"时,我们是在维护文化的尊严。捷克语保留着复杂的变音符号,波兰语坚持使用独特的?,这些语言并未因此阻碍其使用者的全球交流,反而强化了他们的文化认同。

ü头上的两点,如同语言王冠上的珍珠,不应因全球化浪潮的冲刷而脱落。在技术可以完美支持多语种的今天,我们没有任何理由继续这个无谓的妥协。让"女性"重新成为"nǚxìng"而非"nvxing",让"绿色"回归"lǜsè"而非"lvse",这既是对语言规律的尊重,也是对文化独特性的坚守。在看似微小的语言细节中,往往蕴含着最深刻的文化自觉。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。