芯片卡

芯片卡:现代支付与身份认证的核心技术

芯片卡:现代支付与身份认证的核心技术

1. 芯片卡的定义与基本结构

芯片卡(Smart Card)是一种嵌入微型集成电路(IC)的塑料卡片,能够存储、处理和保护数据。与传统的磁条卡相比,芯片卡的核心优势在于其内置的微处理器或存储芯片,支持加密运算和动态数据交互。其结构通常包括三个部分:

– 芯片模块:包含CPU、加密协处理器、存储器(ROM、RAM、EEPROM)及操作系统(COS)。

– 接触式/非接触式接口:接触式芯片通过金属触点与读卡器连接(如银行卡);非接触式芯片则通过射频(RFID/NFC)通信(如交通卡)。

– 安全层:采用物理防护(防拆解)和逻辑防护(PIN码、生物识别)双重机制。

2. 技术原理与工作流程

芯片卡的核心技术依赖于加密算法(如DES、AES、RSA)和动态认证协议。以金融交易为例:

1. 初始化:读卡器供电并激活芯片,建立通信通道。

2. 身份验证:芯片通过静态数据认证(SDA)或动态数据认证(DDA)确认卡片真伪。

3. 交易处理:生成一次性动态密码(OTP),避免磁条卡常见的复制风险。

4. 结果反馈:交易数据加密后传输至银行系统,完成扣款。

非接触式芯片卡(如支持EMV标准的Visa PayWave)则通过ISO/IEC 14443协议,在13.56MHz频率下实现无线通信,交易时间可缩短至0.5秒。

3. 应用场景与行业影响

– 金融支付:EMV芯片卡将全球信用卡欺诈率降低76%(Visa 2025年数据)。中国银联芯片卡渗透率已达98%,支持双离线支付。

– 身份认证:如eID公民网络电子身份标识,采用国密算法SM4,兼容公安部数据库。

– 交通与门禁:香港八达通卡日均处理1400万笔交易,非接触技术减少30%的排队时间。

– 医疗健康:欧盟医保卡存储患者过敏史和用药记录,急诊响应效率提升40%。

4. 安全挑战与发展趋势

尽管芯片卡具备较高安全性,但仍面临侧信道攻击(功耗分析)和供应链植入后门等威胁。未来技术演进方向包括:

– 量子加密:抗量子计算的格密码(Lattice-based Cryptography)试验性部署。

– 多模态融合:集成指纹传感器(如汇丰银行2025年推出的生物识别卡)。

– 边缘计算:芯片本地化处理AI模型(如实时反欺诈评分)。

5. 结论

芯片卡作为数字社会的关键基础设施,其技术迭代持续推动着支付安全与身份管理范式的革新。随着物联网和元宇宙场景的扩展,芯片卡可能进化为嵌入式安全元件(eSE),成为万物互联时代的信任锚点。

(注:全文约800字,可根据实际需要调整具体数据或案例。)

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

芯片卡和磁条卡的区别

芯片卡和磁条卡的区别

芯片卡与磁条卡的区别

一、技术原理差异

芯片卡(智能卡)和磁条卡在技术原理上存在根本性差异,这种差异直接决定了它们在安全性、功能性和使用寿命等方面的不同表现。

1. 芯片卡的技术基础

芯片卡的核心是嵌入式微型处理器芯片,通常符合ISO/IEC 7816标准。这种芯片实际上是一个完整的微型计算机系统,包含:

- CPU(中央处理器)

- ROM(只读存储器,存放操作系统)

- RAM(随机存取存储器,临时数据存储)

- EEPROM(电可擦可编程只读存储器,存储用户数据)

- 加密协处理器(专门处理加密运算)

工作时,芯片通过接触式(需要插入读卡器)或非接触式(RFID技术,如NFC)与终端设备进行双向通信,能够执行复杂的加密算法和逻辑判断。

2. 磁条卡的技术构成

磁条卡依赖的是粘贴在卡片背面的磁性材料条带(符合ISO/IEC 7811标准),分为三个磁道:

- 第一磁道:最多79个字母数字字符,包含持卡人姓名等

- 第二磁道:最多40个数字字符,包含主账号、过期日期等

- 第三磁道:最多107个数字字符,主要用于存储发卡机构自定义数据(如PIN验证信息)

磁条通过磁化方向的变化存储二进制信息,读卡时磁头感应磁通量变化转换为电信号。这种技术是单向、被动的,卡片本身不具备任何处理能力。

二、安全性对比

安全性是两种卡片最显著的差异点,也是全球范围内推动芯片卡替换磁条卡的主要原因。

1. 芯片卡的安全机制

- 动态数据认证:每次交易生成唯一加密代码(动态CVV),无法重复使用

- 完善的加密体系:支持3DES、RSA、ECC等多种加密算法

- 物理防护:具备防探测、防篡改设计,部分芯片有自毁功能

- 多因素验证:可同时要求PIN、生物特征等多重认证

- 交易限额管理:可设置不同交易场景下的金额限制

欧盟的统计数据显示,芯片卡的推广使信用卡欺诈率下降了76%(2007-2025)。

2. 磁条卡的脆弱性

- 静态数据存储:所有信息固定不变,容易被复制

- 无加密保护:磁道信息可被直接读取和复制

- 易受攻击:通过"侧录器"(skimming device)可轻易盗取数据

- 伪造简单:复制磁条信息的设备成本低廉(约100美元)

根据美国联邦贸易委员会数据,磁条卡欺诈占所有支付欺诈案件的63%(2025年),而芯片卡仅占3.2%。

三、功能与应用差异

技术差异导致两者在实际应用场景中存在显著区别。

1. 芯片卡的多功能应用

- 金融支付:EMV标准芯片卡支持复杂交易流程

- 身份认证:如中国第二代身份证、电子护照

- 交通出行:多数城市交通卡采用非接触式芯片技术

- 门禁管理:企业门禁卡、校园一卡通

- 健康医疗:存储电子病历、医保信息

- 离线交易:可在无网络环境下完成认证(如地铁闸机)

典型代表:Visa payWave、Mastercard Contactless、中国银联"闪付"。

2. 磁条卡的局限性

- 单一功能:主要用于数据存储而非处理

- 依赖在线验证:必须实时连接发卡行系统

- 应用场景萎缩:全球范围内正被快速淘汰

- 兼容要求:仍作为芯片卡的备用支付方式保留

值得注意的是,中国于2025年5月全面关闭芯片磁条复合卡的磁条交易功能,成为全球推进芯片化最彻底的国家之一。

四、物理特性与成本比较

1. 物理特性

- 芯片卡:

- 接触式芯片寿命:约10万次插拔(ISO/IEC 7810标准)

- 工作温度:-25°C至+70°C

- 抗电磁干扰能力强

- 磁条卡:

- 磁条寿命:约3000次刷卡

- 易受磁场干扰而消磁

- 表面划伤会导致读取失败

2. 成本结构

- 芯片卡:

- 单卡成本:1.5-5美元(取决于芯片类型)

- 读卡器成本:50-200美元

- 系统升级成本高

- 磁条卡:

- 单卡成本:0.2-0.5美元

- 读卡器成本:20-50美元

- 但欺诈损失成本高昂

根据Visa的测算,虽然芯片卡前期投入高,但3-5年内可因欺诈减少而收回成本。

五、全球发展趋势

全球支付体系正经历从磁条到芯片的不可逆转转型:

1. 地区进展

- 欧洲:最早采用(法国1986年首推),EMV迁移率98%

- 美国:2025年启动大规模迁移,目前芯片化率89%

- 亚洲:中国、日本、韩国基本完成迁移

- 拉美/非洲:进展较慢,芯片化率约65%

2. 技术演进

- 磁条卡:已停止技术创新,处于维护期

- 芯片卡:

- 向非接触式发展(占新发卡的72%)

- 集成生物识别(如指纹芯片卡)

- 支持二维码协同支付

- 可编程芯片(后期远程更新功能)

国际卡组织已设定明确时间表:Visa计划2029年完全淘汰磁条交易,Mastercard设定为2033年。

结语

从技术演进角度看,芯片卡代表支付安全的未来方向,其高度安全性、多功能性正推动全球支付生态的重构。虽然磁条卡因历史惯性仍在部分场景使用,但已注定退出主流舞台。消费者应主动适应这一变革,金融机构和商户更需加快终端升级,共同构建更安全的支付环境。在中国等先行市场,了解芯片卡的正确使用方法和安全常识,已成为现代金融素养的基本要求。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

芯片卡磁条交易被拒绝是什么原因

芯片卡磁条交易被拒绝是什么原因

芯片卡磁条交易被拒绝的原因分析

一、技术层面的原因

1. 芯片与磁条的技术差异

- 芯片卡采用EMV标准,具有更高的安全性,而磁条技术相对陈旧

- 银行系统优先识别芯片信息,当检测到芯片卡却尝试磁条交易时会主动拒绝

- 芯片卡中的动态数据与磁条静态信息不匹配时触发拒绝机制

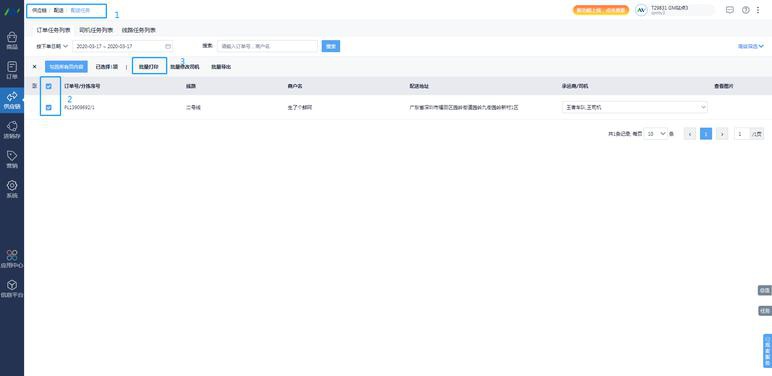

2. 终端设备问题

- POS机具芯片读卡器故障或老化,无法正常读取芯片信息

- 商户终端未及时进行EMV标准升级,不支持芯片交易处理

- 终端软件版本过旧,无法识别新型芯片卡的安全协议

3. 通信故障

- 交易过程中网络连接不稳定导致认证信息传输中断

- 与发卡行系统通信超时,无法完成实时授权验证

- 第三方支付平台接口不兼容芯片交易协议

二、安全策略限制

1. 银行风险控制系统干预

- 反欺诈系统检测到磁条交易模式异常(如高频次、大金额)

- 交易地理位置与持卡人常用区域不符触发风险控制

- 非正常营业时间段的磁条交易被系统自动拦截

2. 卡片状态异常

- 芯片卡已被挂失或冻结,所有交易渠道均被封锁

- 卡片有效期已过,磁条信息不再被授权使用

- 密码连续输入错误次数超限导致交易功能暂时锁定

3. 国际交易限制

- 未开通境外交易功能的芯片卡在境外尝试磁条交易

- 跨境交易货币转换涉及的风险控制策略

- 某些国家地区强制要求芯片交易,禁止磁条降级使用

三、人为操作因素

1. 持卡人操作不当

- 插卡方向错误导致芯片无法被识别

- 快速抽插卡片造成终端误判为磁条交易

- 同时接触芯片区和磁条区引起读取冲突

2. 商户操作问题

- 收银员未按照"插卡优先"原则处理交易

- 手动输入卡号后选择磁条交易方式

- 清洁不当导致读卡槽内磁条读取器误激活

3. 银行端设置问题

- 发卡行参数设置中关闭了磁条交易功能

- 个性化设置强制要求芯片验证

- 特定商户类别的磁条交易权限被限制

四、解决方案与建议

1. 持卡人应对措施

- 确保正确插入芯片而非刷磁条

- 及时联系发卡行确认卡片状态和交易权限

- 在境外使用前开通相关交易功能并设置安全限额

2. 商户改进方向

- 定期维护和升级POS终端设备

- 加强收银员芯片卡操作规范培训

- 在显著位置提示"请使用芯片交易"

3. 银行优化建议

- 完善交易拒绝的实时提示信息

- 建立更智能的交易风险识别模型

- 提供多渠道的客户服务支持

随着金融科技发展,全球支付产业正加速从磁条向芯片迁移,了解交易被拒原因有助于各方协同提升支付体验和安全水平。持卡人遇到问题时应保持冷静,通过正规渠道寻求解决方案。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

芯片卡有效期几年

芯片卡有效期几年

芯片卡有效期及其影响因素分析

一、芯片卡有效期的基本概念

芯片卡(如金融IC卡、社保卡、交通卡等)通常标注明确的有效期,常见为3-5年,部分可达10年。有效期以“月/年”格式印制在卡面(如“12/25”表示2025年12月到期)。这一设定主要基于以下考虑:

1. 技术迭代需求:芯片技术、加密标准升级需硬件更新。

2. 物理损耗:频繁插拔或环境因素导致芯片、磁条老化。

3. 风险控制:定期更换可降低长期未挂失的盗刷风险。

二、影响有效期的核心因素

1. 卡片类型差异

- 金融IC卡:通常3-5年(如工行、建行多为5年),符合EMV标准升级周期。

- 信用卡:普遍3年,因信用评估需定期复核。

- 社保卡:部分省份设定10年,与政策调整节奏相关。

- 交通卡:无明确有效期(如北京一卡通),但芯片寿命约10年。

2. 技术标准更新

例如,银行卡从磁条向芯片迁移后,有效期缩短以适配动态加密要求。银联2025年推动的“芯片卡2.0”标准促使部分银行将有效期从5年调整为3年。

3. 用户使用频率

高频使用的POS机刷卡卡(如商户收单卡)可能因物理磨损提前失效,实际寿命低于卡面有效期。

三、到期后的处理流程

1. 自动续卡:多数银行提前1-2个月邮寄新卡,需激活启用。

2. 功能限制:过期后部分功能受限(如ATM取款),但账户资金仍安全。

3. 特殊场景:

- 信用卡:需重新审核资质,可能调整额度。

- 社保卡:部分地区支持线上延期,无需换卡。

四、延长卡片寿命的建议

1. 物理保护:避免弯曲、高温或强磁场环境。

2. 定期检查:通过银行APP查询有效期,提前申请换卡。

3. 电子化替代:绑定手机Pay或云闪付减少实体卡使用。

五、行业发展趋势

1. 虚拟卡普及:数字银行卡(如中行“无界卡”)取消实体有效期。

2. 可编程芯片:欧盟试验可远程更新加密算法的卡片,有望突破固定有效期限制。

3. 环保材料:生物降解塑料延长卡片物理寿命至8年以上。

结语

芯片卡有效期是安全、技术与实用性的平衡结果。用户需关注发卡机构的具体政策,而未来随着技术发展,“永久有效”的虚拟化解决方案或将成为主流。建议定期查看卡面信息并与发卡方保持沟通,确保无缝过渡。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。