好友档案

数字与记忆:当代码成为情感的载体

数字与记忆:当代码成为情感的载体

在这个由0和1构成的数字时代,我们习惯于用一串串数字来指代复杂的人际关系——微信好友列表、电话号码簿、社交媒体关注栏。这些数字编码看似冰冷,却承载着最炽热的情感记忆。”2591812″这串数字对他人而言毫无意义,对你我却可能代表某个特别的人,成为打开记忆之门的密码。数字档案与情感记忆的奇妙融合,构成了当代人际关系的独特景观。

数字编码在技术层面实现了人际关系的高效管理。我们将”2591812″存入手机通讯录,系统便自动将其与某个名字关联;在社交软件中输入这串数字,就能精准定位到特定个体。这种数字化的管理方式极大提高了社交效率,让我们能在数千人的”好友”中迅速找到想联系的那一个。唐朝诗人王维曾感叹”海内存知己,天涯若比邻”,而在今天,数字技术真正实现了这种超越物理距离的即时连接。但问题也随之而来——当人际关系被简化为数字编码和电子档案,我们是否正在失去对关系本质的把握?

数字背后隐藏着丰富的情感密码。”2591812″对你之所以特别,或许因为这是你们初遇的日期,或是某次重要通话的时长,又或是只有你们才懂的特殊暗号。德国哲学家本雅明曾提出”灵光”概念,指艺术品在机械复制时代失去的独特性光环。有趣的是,数字编码反而为现代人际关系创造了新的”灵光”——那些对他人毫无意义,却让你我心领神会的数字符号。一位朋友曾告诉我,她永远记得前任的学号”201314″,因为那巧合地谐音”爱你一生一世”。这种私人化的数字记忆,成为情感连接的新型纽带。

数字记忆与生物记忆正形成互补共生的关系。神经科学研究表明,人类大脑对数字的记忆能力相对有限,而对故事和情感的存储更为持久。当我们将”2591812″与具体的人、共同的经历、特定的情感联系起来时,这串数字就脱离了抽象符号的范畴,成为承载记忆的容器。古希腊人发明”记忆宫殿”法,将信息与空间位置关联以强化记忆;现代人则不自觉地将情感与数字编码关联,创造数字时代的记忆术。我的一个同事能准确说出二十年前大学室友的电话号码,却记不住上周刚存的快递号——区别不在于数字本身,而在于前者承载着青春岁月的情感重量。

站在数字时代回望,我们或许正在经历人际关系的又一次重大转型。从结绳记事到文字书写,从照片留影到数字编码,人类不断寻找更有效的方式保存关系记忆。”2591812″这样的数字档案,既是我们对抗遗忘的工具,也折射出现代人情感表达的新形态。重要的从来不是数字本身,而是我们赋予它的意义。在数字与记忆的交汇处,我们得以重新思考:当技术让连接变得轻而易举,什么才是维系关系的真正力量?答案可能依然古老——是那些无法被完全编码为数字的共处时光、相互理解和情感投入,让一串冰冷的数字变成了温暖的记忆载体。

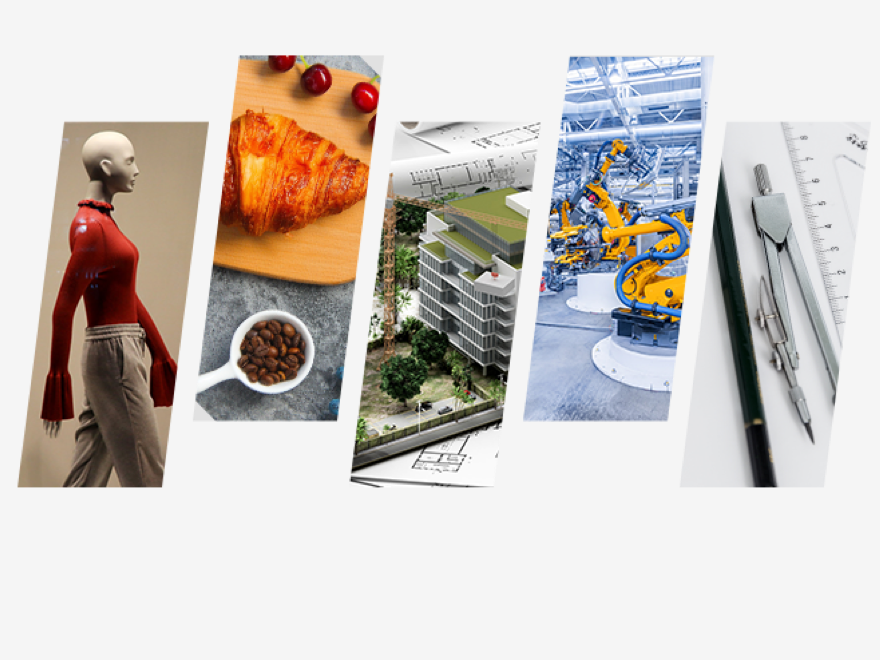

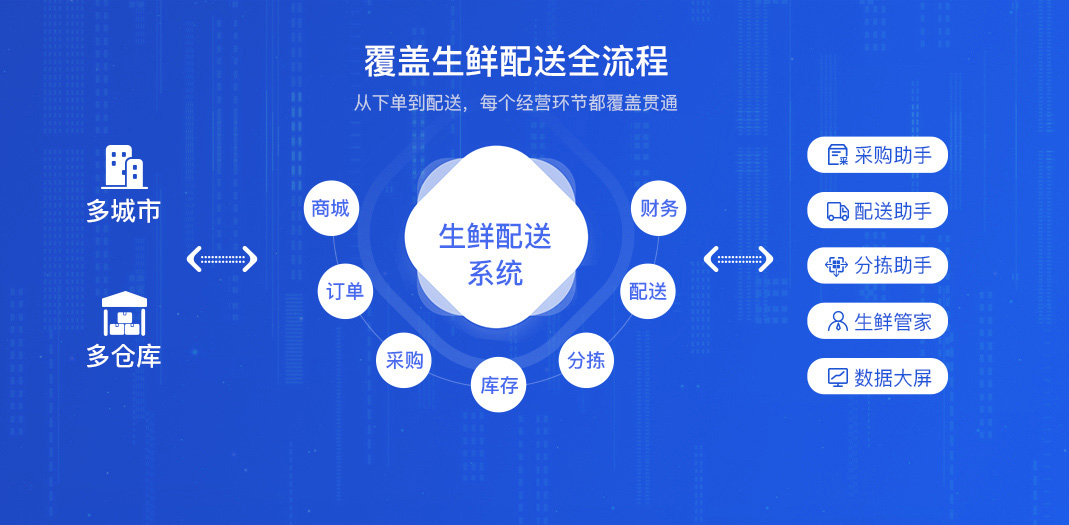

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

好友档案内容怎么写

好友档案内容怎么写

以下是一份关于"好友档案"的详细撰写指南及示例,约800字,供您参考:

好友档案撰写指南

一、基础信息(约150字)

1. 个人标识

- 姓名(可备注昵称):如"张晓琳(圈圈)"

- 出生日期:1995年8月12日(狮子座)

- 籍贯:江苏南京

- 联系方式:微信/电话(可选填)

2. 外貌特征

- 突出记忆点:如"自然卷长发,左眼角有泪痣"

- 常穿风格:"偏爱森系长裙+帆布包"

3. 身份标签

- 职业:儿童插画师

- 社会角色:流浪猫救助志愿者

二、性格图谱(约200字)

1. 核心特质

- 关键词组合:"外冷内热/共情力MAX/慢性子但靠谱"

- 具体表现:举例"虽然回复消息慢,但会认真给每条朋友圈写小作文"

2. 行为模式

- 独处时:宅家画稿、撸猫、追悬疑剧

- 社交时:KTV必点周杰伦,聚会永远负责拍照

3. 特殊开关

- 雷区:被放鸽子会沉默冷战

- 快乐密码:收到手写信/发现小众咖啡馆

三、关系记忆(约300字)

1. 里程碑事件

- 初遇场景:"2025年大学动漫社招新,她cos的桔梗让我一眼心动"

- 深刻经历:"一起在暴雨夜送难产的流浪猫去医院,守到凌晨"

2. 专属默契

- 暗号系统:说"想吃芋圆"代表心情低落

- 仪式感:每年互送生日礼物必带猫元素

3. 情感价值

- 提供的支持:"我抑郁期时她每天发自家猫的蠢照"

- 成长影响:"跟她学会了用绘画记录情绪"

四、多维侧写(约150字)

1. 技能树

- 隐藏才艺:能用PS把合照P成迪士尼画风

- 生活技能:修图/做芋泥波波奶茶/猫语翻译

2. 精神世界

- 近期书单:《蛤蟆先生去看心理医生》

- 价值观:"觉得帮助弱者比赚钱更重要"

3. 未来寄语

- 短期愿望:开个人插画展

- 给TA的话:"希望40岁还能一起穿JK制服"

撰写技巧

1. 细节至上:用"总吃薄荷糖"代替"爱干净"

2. 动态记录:定期补充新事件(如"2025年考取了宠物急救证")

3. 隐私保护:敏感信息用代号(如"常去的医院→A院")

示例片段

"她有个神奇的文档叫《人类观察笔记》,记录着所有朋友的喜好。第一次去她家,发现冰箱贴下压着我三个月前随口提过的芒果过敏提醒条——这种被郑重对待的震撼,让我理解了什么是温柔的力量。"

通过这样的结构化整理,既能保存珍贵情谊,又能深度理解好友。建议采用活页本或电子文档形式,方便持续更新成长轨迹。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

好友档案的美好寄语

好友档案的美好寄语

档案里的微光

那档案室的铁门,永远是关着的。灰蓝色的铁皮上贴着"好友档案"四个字,白底黑字,方方正正,活像是从什么公文上剪下来的。我每每走过,总觉得那门背后藏着些甚么,却又说不出是甚么。

H君是管这档案的。他生得矮小,背微驼,眼睛却极亮,看人时仿佛能穿透皮肉,直看到骨头里去。他每日早晨八点准时来,用一把铜钥匙开了门,进去后便又将门锁上。我曾问他里面是甚么,他只笑笑,不作答。

一日,H君病了,托我代管一日。我得了钥匙,心中竟有些忐忑,仿佛要去窥探甚么不该看的东西。开了门,里面是几排铁柜,排得极整齐,每个抽屉上都贴着标签。我走近看时,却见那标签上写的尽是"某年某月某日,晴,与A君游公园","某年某月某日,阴,B君赠书一册"之类。我拉开一个抽屉,里面整整齐齐地码着些纸片,有便条,有明信片,甚至还有糖纸、车票之类,每件物品旁都附了张卡片,记着来龙去脉。

我正翻看着,忽听得背后有响动。回头一看,却是C姑娘站在门口,脸色颇不自然。

"我……我来放点东西。"她递过一张电影票根,"这是昨天和D君看的。他说这片子好,特地请我看的。"

我接过票根,按日期找到相应抽屉,只见里面已有三五张类似的票根,都记着与D君同游的事。C姑娘看我登记好了,便匆匆走了,耳根却红得厉害。

午后,E先生来了,拿着片枫叶,说是F君去年秋天寄给他的。他絮絮叨叨说了许多,说F君如今在国外,这片叶子是他唯一留下的东西。我帮他收好了,他却又舍不得走,在档案室里转了半天,最后叹了口气离去。

傍晚时分,我正欲锁门,G老太拄着拐杖来了。她要取一件东西——三十年前H君写给她的字条。我帮她找了出来,纸已泛黄,上面写着"明日图书馆见"六个字,笔迹已有些模糊。G老太捧着字条,忽然落下泪来。

"那天他第一次约我,"她说,"后来我们常去那图书馆。现在馆拆了,他也走了,就剩这张字条了。"

我这才明白,这档案室收存的哪里是甚么物件,分明是一颗颗心最柔软的部分。那些纸片、票根、树叶,不过是些外壳,内里裹着的,是人在世上最珍贵的感情——友谊,或者比友谊更微妙的东西。

H君病愈回来,见我若有所思,便笑道:"明白了?"

我点点头。他于是从口袋里掏出张皱巴巴的糖纸:"这是今早W君给我的,他记得我爱吃这糖。"

那糖纸很普通,上面印着只憨态可掬的熊猫。H君将它抚平,郑重其事地放进一个抽屉里,又在卡片上记了几笔。

自那以后,我每每经过那灰蓝色的铁门,总觉得它透着些温暖的光。铁门依旧冰冷,但我知道,里面藏着的是无数人心中的点点微光,虽不耀眼,却足以照亮彼此生命中那些幽暗的角落。

这大约便是好友档案的真谛了——不在于保存多少,而在于记得,记得那些曾温暖过我们的瞬间,记得这世上还有人,将我们的一点一滴,如此郑重地收藏。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

好友档案同学录

好友档案同学录

数字墓碑:当同学录成为2591815个字节的电子幽灵

在某个被遗忘的文件夹深处,藏着一个名为"2591815"的文档。这个由数字构成的文件名,像一串密码,守护着二十年前高中毕业时全班同学留下的电子同学录。点击打开,那些曾经鲜活的笔迹、涂鸦和贴纸照片,如今都变成了整齐划一的Times New Roman字体,规整地排列在A4页面上。这个2.5MB的文件,成为了我们青春唯一的数字墓碑。

纸质同学录曾是一场盛大的告别仪式。挑选最精美的本子,设计最独特的个人页面,用荧光笔描画边框,贴上精心挑选的大头贴。传递同学录的过程本身就是一次情感交流——你接过那本厚重的册子,感受到前一位同学留在封面上的体温;你在课间十分钟里绞尽脑汁构思留言,时而偷瞄那个特别的人写了什么;你可能会在某个隐秘的角落,用铅笔写下不敢明言的心事,期待又害怕被对方发现。这些物质性的互动,构成了毕业季特有的集体情感发酵过程。

而电子同学录的诞生,悄然改变了这一切。班主任将统一模板发到班级群里,要求大家按规定格式填写后发回。我们对着冰冷的输入框,敲打那些曾经会斟酌再三的祝福语。没有涂改的痕迹,没有因用力过猛而戳破纸张的尴尬,没有随手画下的简笔笑脸。收集齐全后,班主任简单排版,生成一个名为"2591815"的文档,发送到每个人的邮箱。这种高效整齐的操作,彻底消解了同学录本该具有的情感温度与仪式感。

更令人不安的是数字记忆的脆弱性。那本被母亲精心收藏在樟木箱中的纸质同学录,即使历经二十年,翻开仍能闻到当年圆珠笔油的淡淡香气。而"2591815"这个文件,在一次电脑维修中险些永远消失。当我们试图打开它时,系统提示"文件已损坏"。那一刻的恐慌胜过失去任何贵重物品——那里面封存着整个青春期的回声。最终通过专业软件恢复的文档,有几处变成了乱码,恰如我们记忆中已经模糊的那些面孔和名字。

在数字时代,我们制造记忆的方式变得越来越便捷,却也越来越容易丢失本质。社交媒体上的毕业纪念册功能,只需点击几下就能生成精美页面;AI可以根据往年照片自动生成毕业视频;区块链技术甚至能永久保存这些数字资产。但当我们滑动屏幕浏览这些"完美"的纪念品时,却找不到当年传阅同学录时,手指沾上的圆珠笔油墨,找不到那个总爱恶作剧的男生在每个人页角画的猪鼻子,找不到因为写错字而撕掉重来的那页纸留下的锯齿边缘。

或许我们应该重新思考如何在数字时代创造有温度的记忆载体。日本一些学校开始流行"数字手工"同学录——先用纸笔创作,再扫描存档;欧美年轻人中兴起的"数字时间胶囊"服务,将实体物品与电子文件共同封存;更有创意者制作二维码墓碑,扫码即可看到逝者生平。这些尝试都在寻找科技与人文的平衡点,让记忆既能享受数字技术的便利,又不失物质存在的真实感。

那个名为"2591815"的文件依然躺在我的硬盘里。偶尔打开,所有青春往事便以12号字体的形式整齐列队。我闭上眼睛,却能看见阳光透过教室窗户,落在正在传递的那本蓝色同学录上,封面的星星贴纸正闪闪发亮。数字记忆精确却冰冷,物质记忆易逝却温暖。在这个时代,我们或许需要学会用双手保存温度,用科技延长记忆,为每一个值得纪念的瞬间,建造既有实体根基又有数字翅膀的纪念碑。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。