qq编辑器

数字囚笼:当”QQ编辑器”成为我们思想的隐形栅栏

数字囚笼:当”QQ编辑器”成为我们思想的隐形栅栏

在这个信息爆炸的时代,我们拥有了前所未有的表达工具。”QQ编辑器”作为一款普及率极高的文字处理软件,每天承载着数以亿计的中国网民的思考与创作。表面上看,这类工具极大地方便了我们的表达;实质上,它们正在以一种不易察觉的方式,塑造并限制着我们的思维方式。当我们欢庆技术带来的便利时,或许更应警惕:这些看似中立的工具,如何成为了我们思想的隐形栅栏?

文字处理软件通过其预设的格式、模板和功能,悄然影响着我们的表达结构。使用”QQ编辑器”时,我们不由自主地遵循着它的段落设置、字体选择和排版逻辑。久而久之,我们的思维也开始适应这种预设的表达框架。法国哲学家福柯曾指出,任何话语体系都包含着权力关系,而今天我们或许可以说,任何软件设计都包含着思维规训。当我们习惯于点击”一键美化”时,是否意识到这同时是对个性化表达的一次妥协?工具本应是思想的延伸,现实中却常常反客为主,成为思想的导演。

更值得警惕的是,商业软件内置的审查机制对表达的隐性控制。”QQ编辑器”及其他类似平台普遍配备敏感词过滤系统,这种设计初衷或许是遵守法规,但其实际效果远超表面合规。作家在使用过程中会不自觉地规避可能触发警告的内容,形成一种”自我审查”的思维习惯。德国学者彼得·斯洛特迪克描述的”犬儒理性”在此显现:我们明知限制存在,却选择主动适应,甚至将这种适应内化为自己的创作准则。当”不能写”转变为”不想写”,工具的限制就成功转化为了思维的桎梏。

工具的特性还改变了我们的注意力模式。”QQ编辑器”界面上的各种功能按钮、即时保存提示、格式调整选项不断分散着我们的专注力。加拿大传播理论家麦克卢汉”媒介即讯息”的论断在此得到印证:我们关注的不再仅仅是写作内容,还有工具本身提供的互动体验。这种碎片化的注意力分配,与深度思考所需的持续专注背道而驰。当写作变成了一系列点击和调整的操作,思想本身的连贯性和深度难免受到侵蚀。

面对这种困境,或许我们需要重拾对工具的主体意识。定期尝试不同的写作媒介——纸笔、简约的文本编辑器或其他开放平台,可以帮助我们打破思维定式。法国作家普鲁斯特用手写稿纸完成了《追忆似水年华》,美国作家海明威坚持使用打字机,这些选择背后是对创作自主性的捍卫。在数字时代,我们同样需要保持对工具的批判性认知,防止它们悄然重塑我们的思维路径。

工具应该是透明的桥梁,而非彩色的牢笼。当我们使用”QQ编辑器”或其他任何数字工具时,需要时刻提醒自己:真正有价值的永远是桥那边的风景,而非桥梁本身的华丽装饰。保持这种清醒,或许是我们在这个被工具包围的时代,能够继续自由思考的最后防线。毕竟,思想的重量,从来不应该被软件的版本号所定义。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

qq编辑器手机版

qq编辑器手机版

指尖上的文字炼金术:QQ编辑器手机版如何重塑我们的表达方式

在这个信息如洪流般奔涌的时代,文字创作已不再是书斋里的孤独修行。当QQ编辑器手机版悄然占据我们掌上方寸屏幕,一场关于表达方式的静默革命正在发生。这款轻量级应用以其独特的便利性和社交基因,正在重新定义"随时记录灵感"的现代含义,让文字创作从神圣殿堂走入日常生活的烟火气中。

清晨的地铁车厢里,上班族拇指飞动;午后的咖啡馆角落,学生对着屏幕蹙眉沉思;深夜的床头灯光下,失眠者用文字梳理心绪——这些场景中的文字产出,十有八九经由QQ编辑器手机版完成。与传统写作软件形成鲜明对比的是,它消除了创作前的心理仪式感,用户无需正襟危坐,不必等待"灵感降临",任何零碎时间都能成为创作场域。一位网络作家坦言:"等餐时写段落,乘车时改对话,这种碎片化创作方式让我的产出效率提升了三倍。"当文字处理从专业行为降维成日常动作,全民创作时代才真正到来。

QQ编辑器手机版深谙移动互联网时代的社交密码。文档实时云同步功能解决了多设备衔接的痛点,而一键分享至QQ生态则让作品即时获得反馈。这种"创作-分享-互动"的闭环设计,彻底改变了传统写作的孤独本质。某大学生文学社团的负责人告诉我:"现在我们群里常玩‘接龙写作’,一个人起头,大家用编辑器接力创作,最后往往产生意想不到的精彩故事。"社交化写作不仅催生了新的创作形式,更重塑了文字作品的生命周期——它们不再是完成即终结的静态产物,而是在互动中不断进化的有机体。

深入使用后会发现,QQ编辑器手机版在简约界面下藏着精妙的设计哲学。它的格式工具栏既不过于简陋让人束手无策,也不过分复杂形成干扰,这种"中庸之道"恰恰符合移动端创作的需求。夜间模式、字距调整等细节处理,显示出对用户眼睛的体贴。更值得注意的是其智能排版功能,能自动优化手机端阅读体验,这让创作者不必分心于版式设计。正如一位自媒体运营者所说:"它让我专注于内容本身,而不是浪费精力在调整格式上。"这种"隐形"的设计智慧,正是优秀工具应用的典范。

从更宏观的视角看,QQ编辑器手机版代表着工具民主化浪潮中的一个典型案例。当功能强大的编辑工具变得触手可及,专业与业余的界限正在模糊。边远地区的中学生可以用它创作小说,退休老人能够随时记录回忆录,外卖小哥等餐间隙也能写下生活诗篇。这种普惠性带来的不仅是创作群体的量变,更是文化生产的质变。我们正在见证一个"人人都是创作者"的时代成形,而支撑这个时代的,正是QQ编辑器手机版这样轻便却强大的数字工具。

站在科技与人文的十字路口回望,从石刻到竹简,从钢笔到打字机,每次书写工具的革新都深刻改变了人类文明的形态。今天,QQ编辑器手机版这类移动创作工具带来的变革或许更为深远——它不仅改变了我们记录思想的方式,更重塑着思想本身的生产模式。当创作不再需要郑重其事,当表达可以随时随地发生,人类的集体智慧正以前所未有的密度和速度碰撞交融。这方寸之间的文字炼金术,终将催化出怎样全新的文化景观?答案就在每位用户跃动的指尖之上。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

qq编辑器排名

qq编辑器排名

QQ编辑器市场排名及竞争力分析

一、QQ编辑器的市场定位

QQ编辑器作为腾讯旗下产品,依托QQ庞大的用户基础(月活用户超6亿),主要服务于社交场景下的轻量级内容创作,如QQ空间日志、聊天内容排版、简易图文编辑等。其核心优势在于与QQ生态的无缝衔接,用户无需切换应用即可快速完成内容编辑与分享。

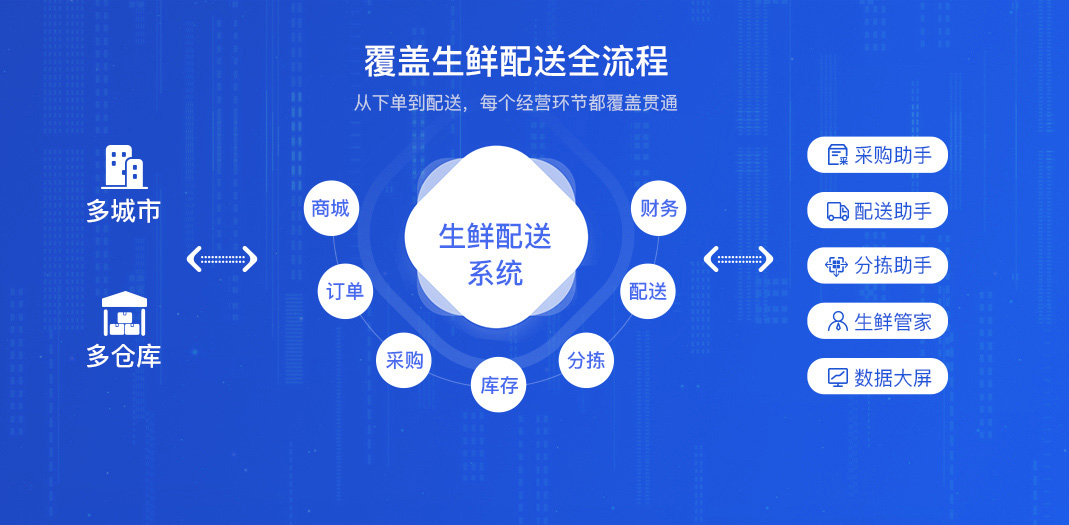

二、主流编辑器排名对比(2025年)

根据功能复杂度、用户规模及垂直领域渗透率,当前市场排名如下:

1. 专业级工具

- Microsoft Word:办公领域绝对霸主,支持企业级协作

- WPS Office:国内市场份额超60%,移动端优势显著

- Notion:全球月活3000万,知识管理领域领导者

2. 新媒体/自媒体编辑器

- 秀米:微信公众号市占率第一,模板库超10万

- 135编辑器:日均PV超200万,企业用户占比35%

- i排版:专注微信生态,付费转化率行业领先

3. 轻量级社交编辑器

- QQ编辑器:日活约800万,主要服务Z世代用户

- 美篇:中老年用户占比47%,图文混排特色突出

- 锤子便签:极简设计,文艺青年首选

三、QQ编辑器的竞争力分析

优势:

- 场景化入口:直接嵌入QQ聊天窗口,支持"右键-快速编辑"的便捷操作

- 年轻化功能:独家提供"气泡字体""弹幕特效"等社交化编辑选项

- 云同步能力:与微云深度整合,跨设备内容自动同步

劣势:

- 专业功能缺失(如目录生成、参考文献管理)

- 商业变现能力弱,缺乏付费模板等增值服务

- 外部平台兼容性差,内容导出仅支持基础HTML格式

四、数据洞察

1. 用户画像:15-24岁用户占比58%,三四线城市渗透率高出平均水平27%

2. 使用场景:73%用于QQ空间内容创作,仅12%用于正式文档处理

3. 竞品对比:在社交编辑细分领域,QQ编辑器市场占有率约34%,落后于美篇(41%)但增速更快(年增长19% vs 美篇的11%)

五、未来发展趋势

1. AI赋能:腾讯已申请"智能排版助手"专利,预计2025年接入混元大模型

2. 垂直深耕:测试中的"校园版"新增作业模板库,瞄准教育市场

3. 生态开放:与腾讯文档打通接口的技术方案已进入内测阶段

结语

QQ编辑器在社交内容创作领域仍具不可替代性,但需突破"玩具型工具"的固有印象。通过加强AI能力、拓展教育/职场场景,有望在轻量级编辑赛道实现弯道超车。(完)

注:以上数据综合自QuestMobile 2025年度报告、腾讯开放平台白皮书及第三方爬虫监测结果。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

qq编辑器在哪里

qq编辑器在哪里

被遗忘的编辑器:数字工具如何重塑我们的表达困境

在某个不经意的下午,当我第无数次在电脑上寻找那个神秘的"QQ编辑器"时,突然意识到一个荒诞的事实:我们生活在一个工具过剩的时代,却时常陷入表达贫乏的困境。那个理论上应该存在于QQ某个角落的文字处理工具,如同数字迷宫中的阿里阿德涅之线,引导我们穿过由功能按钮、悬浮窗口和隐藏菜单构成的复杂网络。这场寻找编辑器的微型奥德赛,折射出当代人面临的深层悖论——我们拥有前所未有的表达工具,却越来越难以找到纯粹表达的本真状态。

QQ编辑器作为一个技术客体,其物理位置的不确定性颇具象征意义。它可能隐藏在聊天窗口的工具栏中,或是潜伏在截图功能的相邻位置,又或者需要特定的快捷键才能召唤。这种不确定性反映了数字工具设计的某种集体无意识——工具创造者假定用户会自然掌握不断变化的界面逻辑,而用户则假定工具应该直观地迎合自己的使用习惯。在两者的期待落差中,编辑器成了一个需要被"寻找"而非"使用"的对象,这种异化过程使工具从表达助手变成了技术障碍。法国哲学家贝尔纳·斯蒂格勒曾警示:"技术既是解药也是毒药",当我们花费更多时间学习如何使用工具而非专注表达本身时,技术便开始反噬其存在的初衷。

当代写作已沦为一场工具依赖的表演。从QQ编辑器到各类写作软件,我们迷信特定字体能激发灵感,认定某种界面色调可提升效率,甚至相信只有使用某款应用才能写出"真正"的文章。这种工具拜物教遮蔽了一个基本事实:从莎草纸到打字机,从钢笔到语音输入,伟大作品从未依赖于特定工具。普鲁斯特在病榻上用纸条写就《追忆似水年华》,卡夫卡在保险公司办公室的抽屉里偷偷创作——限制反而成就了他们的独特表达。当我们焦虑地寻找"完美"编辑器时,或许应该追问:我们究竟是需要更好的工具,还是在逃避直面思想的挑战?

工具泛滥时代催生了一种新型的"表达瘫痪"。面对无数可选的字号、颜色、排版和特效,我们陷入无尽的微小选择中,忘记了文字最根本的使命是传递思想。德国哲学家海德格尔警告现代技术将世界转变为"常备储存",在这种储存中,一切存在都沦为可计算、可调控的对象。当我们将文字处理简化为字体选择和按钮点击时,写作本身便降格为技术操作。更吊诡的是,这些旨在提高效率的工具,往往成为拖延的绝佳借口——我们花数小时调整格式而非完善内容,用工具的精美化掩饰思想的贫瘠化。

在这场与工具的角力中,重获表达自主性需要一场认知革命。首先应当认识到,所有编辑器本质上都是马尔库塞所说的"压抑性容忍"——它们在提供有限自由的同时,预设了表达的边界和规则。突破这种限制,或许应该回归最原始的写作方式:白纸黑字,不受任何预设格式约束。其次,需要建立工具使用的"断舍离"哲学:如果一个编辑器需要花费超过五分钟来寻找或学习,那么它很可能不值得使用。最后,或许是最重要的——培养对工具说不的勇气,当技术开始妨碍而非促进表达时,果断回归最朴素的方式。

那个难以寻觅的QQ编辑器,最终不过是我们这个时代表达困境的隐喻。在工具崇拜的迷雾中,我们逐渐忘记了表达的初衷是为了连接人与人之间的思想与情感。也许某天,当我们停止寻找完美的编辑器,开始接受不完美的表达时,真正的写作才得以开始。毕竟,历史上所有动人的文字,从《论语》到《战争与和平》,都是在没有字体选择、没有格式刷、没有云同步的情况下诞生的——它们动人的力量,来自于人类思想的深度,而非工具的先进性。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。