yahoo知识堂

被遗忘的”知识堂”:互联网记忆中的一场集体求知实验

被遗忘的”知识堂”:互联网记忆中的一场集体求知实验

在搜索引擎巨头雅虎辉煌的互联网版图中,曾存在过一个名为”知识堂”的中文问答平台。这个诞生于2004年的产品,比百度知道早了一年问世,却最终在2013年悄然关闭,成为互联网发展史上一个被遗忘的注脚。当我们回望这个已经消失十年的网络空间,会发现它不仅仅是一个过时的问答平台,更是一场早期中国网民集体参与的求知实验,折射出互联网文化从精英走向大众的转型期独特景观。

雅虎知识堂的界面设计带着鲜明的Web1.0时代特征——简洁到近乎简陋的表格布局,没有任何算法推荐的干扰,问题与答案按照时间顺序机械排列。这种技术上的”落后”反而创造了一种奇特的平等氛围。在这里,一个物理学博士的回答可能就排在初中生的猜想下面,专业医生与民间偏方传播者的建议获得同等的展示空间。与当今算法精心过滤的内容环境不同,知识堂的混沌状态意外实现了某种”数字民主”,每个参与者都在同一起跑线上竞争他人的注意力与信任。这种粗糙的公平性,在当今高度商业化、流量至上的互联网环境中已成绝响。

知识堂的问答模式培育了一种独特的网络礼仪文化。最佳答案由提问者选出而非算法决定,这种设计赋予了普通用户罕见的裁判权。仔细观察留存下来的问答记录,会发现早期参与者普遍表现出一种现在罕见的认真态度——回答者会详细列出参考资料,承认自己知识的边界;提问者会礼貌致谢,甚至后续反馈答案的实际效果。这种交流中体现的”网络礼乐”,在当今充满戾气的社交媒体环境中显得尤为珍贵。知识堂就像一个数字时代的雅典广场,人们在辩论中既追求真理也讲究礼节,形成了一套自发的交流伦理。

从知识社会学的角度看,知识堂代表了专业权威解体的一个重要时刻。当”如何修理自行车链条”这样的问题下面,专业技工的回答与热心业余爱好者的经验之谈并列时,传统由专家垄断的知识解释权首次被大规模稀释。有趣的是,这种知识的”平民化”并未导致信息质量的全面滑坡,反而催生了一种基于实践智慧的另类知识体系。许多生活小窍门、民间偏方(不论科学与否)通过这个平台获得了前所未有的传播广度,形成了官方知识体系之外的”民间知识库”。这种知识的民主化进程,预示了后来维基百科、知乎等平台更彻底的集体智慧协作模式。

雅虎知识堂的衰落恰逢社交媒体崛起的关键期。2009年后,微博等平台重新定义了人们获取信息的方式——从主动提问转向被动接收,从文字思考转向视觉刺激,从延迟满足转向即时反馈。知识堂那种需要等待数天才能获得解答的模式,在”刷屏”时代显得格格不入。更根本的是,社交媒体重塑了人们的认知习惯:我们不再关心系统性的知识建构,而是沉迷于信息片段的即时快感;不再珍视经过思考的完整回答,而是追逐情绪化的碎片评论。知识堂的消失,标志着互联网文化从”求知”向”娱乐”的深刻转向。

今天,当我们在智能算法推送的信息茧房中感到窒息时,当我们在社交媒体的回声室里寻找多元观点时,那个简陋却开放的雅虎知识堂反而呈现出某种先锋性。它提醒我们,互联网曾有过更朴素的理想——让知识自由流动,让思想平等交锋。或许在未来某天,当人们厌倦了被算法操控的信息环境,这种早期互联网的共享精神会以新的形式复活。直到那时,我们才能真正理解,像雅虎知识堂这样的数字遗迹,不仅仅是技术发展过程中的过渡产品,更是人类集体智慧演进道路上的重要路标。

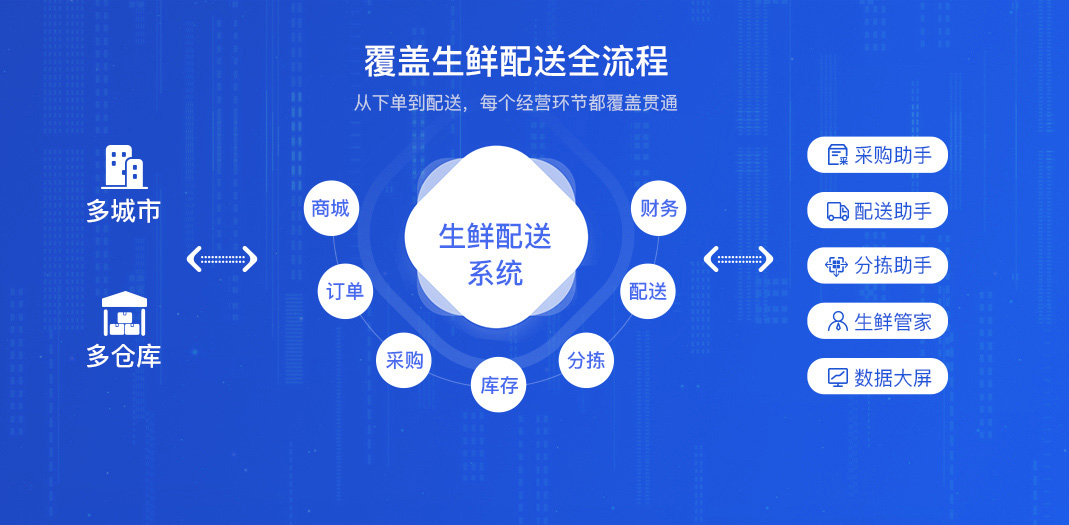

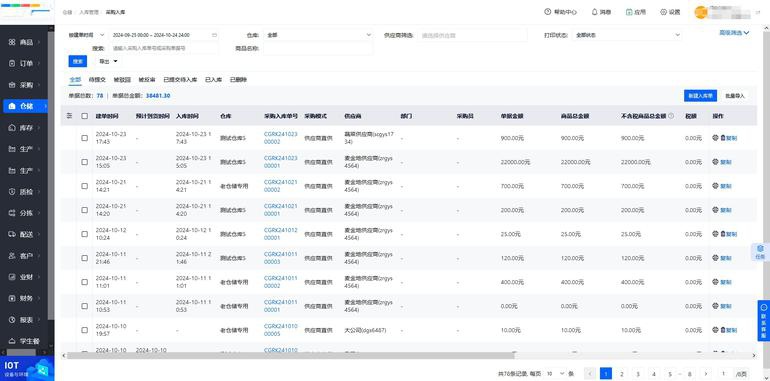

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

雅虎知识堂

雅虎知识堂

当雅虎知识堂关闭时,我们在告别什么

2005年,雅虎知识堂在中国上线。这个模仿韩国"Knowledge Search"的产品,曾一度成为中文网络世界最大的问答平台之一。2025年4月20日,雅虎知识堂正式关闭。当这个承载着无数人记忆的网站消失时,我们失去的不仅是一个网络服务,更是一种独特的互联网文化形态——那种陌生人之间基于纯粹知识热情而建立起的连接,在今天这个算法主导、流量至上的数字时代显得尤为珍贵。

雅虎知识堂最动人的特质在于其构建了一个真正平等的知识交流空间。在这里,提问者与回答者之间不存在粉丝数量的比较,没有大V与素人的区隔,每个参与者都只是一个带着求知欲或分享欲的普通网民。一位退休教师可能耐心解答初中生的数学困惑,厨艺爱好者会详细写下家常菜的做法,天文爱好者乐于解释星座运行规律——这些互动不产生任何经济回报,驱动他们的只是知识共享本身带来的快乐。这种去中心化、非功利性的知识流通模式,形成了早期互联网最本真的精神气质。

回望雅虎知识堂的鼎盛时期,2008年前后,其问答质量达到了令人惊叹的高度。在"如何理解薛定谔的猫"这样的问题下,你能看到物理学专业学生的严谨解释;关于"宋朝经济制度"的讨论中,隐藏着历史爱好者的考据精神;甚至连"怎样修理自行车链条"这样的日常问题,也会有热心人配上手绘示意图。这种知识传递的温度与深度,源于当时网络环境尚未被极端流量逻辑异化。用户们不是为了收割注意力或打造个人品牌,而是真诚地相信互联网应该是一个互相帮助、共同成长的地方。

随着社交媒体的崛起,知识传播的方式发生了根本性转变。微博大V、微信公众号、短视频知识博主构建了新的知识权力结构——知识被包装成商品,传播者需要考虑流量变现,受众则被动接受算法推送的内容。知乎初期尚保留着雅虎知识堂的遗风,但随其商业化进程,大V效应日益显著,普通用户的声音逐渐边缘化。知识获取变得越来越便捷,但那种人与人之间直接、朴素的知识交流体验却日益稀缺。我们获得的是碎片化、娱乐化的"知识快餐",失去的却是参与知识建构过程的能力与乐趣。

雅虎知识堂的关闭,恰逢互联网文化从开放走向封闭的转折点。当下,各大平台筑起内容高墙,算法根据用户偏好编织信息茧房,知识传播变成了精准投放的生意。在这种环境下重提雅虎知识堂,不仅是对一个消失产品的怀念,更是对互联网公共性的追忆。德国哲学家哈贝马斯提出的"公共领域"概念,在早期的雅虎知识堂中得到了某种程度的体现——一个理性讨论、自由交流的空间,参与者基于议题而非身份进行对话。这种空间在今天的互联网上已经难觅踪迹。

知识堂关闭七年后,我们或许应该超越单纯的怀旧,思考如何在当代数字环境中重建有价值的公共对话。去中心化的区块链论坛、强调协作的维基模式、反算法的社交平台,各种实验正在进行中。雅虎知识堂教会我们的是:真正可持续的网络知识生态,不在于技术的先进与否,而在于能否激发用户之间真诚、平等的交流欲望。当知识摆脱流量枷锁,当分享重新成为目的而非手段,互联网才能找回它最初打动人心的地方——那是一个个素未谋面的陌生人,仅凭对世界的好奇与理解,就能建立起精神连接的奇妙空间。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

雅虎知识堂是什么

雅虎知识堂是什么

被遗忘的启蒙者:雅虎知识堂与互联网普惠精神的消逝

在搜索引擎一统天下的今天,恐怕很少有人记得那个曾经为中文互联网用户点亮求知明灯的"雅虎知识堂"。这个诞生于2005年的问答平台,比如今家喻户晓的知乎早了五年,比百度知道还要早几个月问世。它不仅是中文互联网问答社区的鼻祖,更是一个时代的缩影——那个互联网仍充满理想主义,相信"知识共享能改变世界"的纯真年代。雅虎知识堂的兴衰史,折射出的不仅是商业竞争的残酷,更是互联网精神从开放共享走向封闭垄断的深刻转变。

雅虎知识堂的界面如今看来简陋得令人发笑:简单的分类目录,朴素的文字问答,没有任何算法推荐或流量变现的痕迹。但在Web2.0初兴的年代,它代表了一种革命性的知识获取方式。与静态的网页不同,这里任何人都可以提问,任何人都能回答,知识第一次实现了真正意义上的"互联"。医学博士为农民解答健康疑问,工程师帮主妇修理家电,大学教授指导高中生学习——这种跨越阶层、地域、专业的知识普惠,在当时不啻为一场静默的革命。尤为珍贵的是,早期雅虎知识堂的问答质量令人惊叹,许多回答细致入微,堪比专业论文,用户们不计回报地分享知识,只为帮助屏幕另一端素未谋面的陌生人。

这种乌托邦式的知识共享图景背后,是雅虎中国特殊的市场地位与文化基因。作为最早进入中国的外资互联网企业之一,雅虎既拥有国际视野,又深谙本土化运作。知识堂的产品经理们似乎真诚相信"让世界更开放、连接更紧密"的使命,他们设计了一套精巧的积分激励机制:优质回答会被投票推至前列,活跃用户能获得虚拟荣誉,但所有这些都无法兑换为真金白银。驱动用户的是纯粹的分享快乐与社会认同,这种设计理念在今天被算法和流量统治的互联网中已成绝响。

历史的反讽在于,正是雅虎知识堂的成功加速了它的消亡。看到问答模式的市场潜力,本土互联网巨头迅速跟进。百度知道凭借搜索入口的绝对优势后来居上,新浪爱问依靠媒体资源强势扩张,腾讯问问则利用社交关系链异军突起。这些竞争对手不约而同地采用了更为"高效"的运营策略:降低回答门槛鼓励数量而非质量,引入广告变现破坏用户体验,利用算法推荐制造信息茧房。面对激烈竞争,雅虎知识堂陷入了两难:坚持初心意味着用户流失,随波逐流则丧失独特性。最终,在雅虎全球业务衰退的大背景下,这个曾经的知识灯塔于2013年黯然关闭,数百万条精心沉淀的问答数据也随之烟消云散。

从更长远的视角看,雅虎知识堂的消逝标志着互联网精神的一次深刻异化。早期互联网信奉的"信息渴望自由"被平台经济的流量逻辑所取代,用户从网络公民降格为数据点,知识从公共品转化为商品。今天的问答平台充斥着营销号、伪专家和算法生成的垃圾内容,专业回答需要付费查看,优质创作者被平台抽成剥削。知识普惠的理想让位于注意力经济的现实,这不禁让人怀念那个在雅虎知识堂上,陌生人仅凭善意就愿意花半小时为你详细解答问题的年代。

雅虎知识堂的价值重估,对我们理解互联网的未来具有启示意义。当下,Web3.0、元宇宙等新概念层出不穷,但少有讨论如何重建早期互联网的公共精神与人文关怀。知识堂证明,技术可以服务于人的联结而非异化,网络空间能够培育利他主义而非极端功利。或许,下一代互联网的革新不在于更强大的算力或更沉浸的体验,而在于能否重构雅虎知识堂那种朴素而温暖的知识伦理——让技术重新成为人与人相互理解的桥梁,而非制造隔阂的高墙。

回望那个已经消失的雅虎知识堂,我们不仅是在怀念一个过时的产品,更是在追忆互联网曾经许诺却未能完全实现的美好愿景:一个知识自由流动、智慧平等共享的世界。在这个意义上,雅虎知识堂不仅是历史,也可能成为未来。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

雅虎知识堂 老高 死亡笔记

雅虎知识堂 老高 死亡笔记

当死亡被书写:权力异化与人性深渊的永恒寓言

在人类集体无意识的最深处,存在着一个永恒的诱惑:如果能够掌控生死,世界会变得怎样?《死亡笔记》以其冷峻的叙事和深刻的哲学思辨,将这个古老的假设演绎成一出现代悲剧。夜神月拾起死亡笔记的瞬间,不仅是故事的开端,更是人性面对绝对权力时必然堕落的隐喻。这部作品之所以能够超越通俗娱乐的边界,正是因为它触及了权力异化这一人类文明的永恒命题。

夜神月从优等生到"新世界的神"的蜕变轨迹,展现了一个令人战栗的真相:当人自认为掌握了正义的定义权,暴力便会以道德之名肆虐。最初的月或许怀有纯洁的理想——清除罪犯,创造没有罪恶的世界。但死亡笔记赋予的生死裁决权逐渐腐蚀了他的灵魂,使他将任何质疑者都视为必须清除的"不洁者"。这种从"除恶"到"排除异己"的逻辑演变,在人类历史上不断重演,从宗教审判到极权统治,无不印证着阿克顿勋爵的警告:"权力导致腐败,绝对权力导致绝对腐败。"

更令人深思的是,围绕死亡笔记展开的各方博弈构成了一个精妙的权力场域。L代表的理性调查、弥海砂的盲目崇拜、夜神总一郎的正直信念,以及后来尼亚与梅洛的接力追查,这些力量共同构成了对绝对权力的制衡网络。作品的高明之处在于,它没有简单地将月塑造成纯粹的恶魔,而是展示了权力如何系统性地扭曲一个原本聪慧正直的灵魂。当月对着镜头宣称"我就是正义"时,那种狂热与冷静并存的扭曲神态,正是权力异化达到顶峰的标志性画面。

《死亡笔记》的叙事结构本身就是一个关于权力本质的隐喻。笔记作为一种书写工具,将抽象的生命剥夺过程转化为具体的名字书写行为,这种将暴力理性化、程序化的过程,恰如现代社会中权力运作的缩影。当生死裁决变得如批改作业般轻松随意,道德的重量便被消解殆尽。作品中反复出现的钟表、沙漏等时间意象,暗示着这种权力游戏终将面临审判的时刻——不仅是月个人的败亡,更是对观众内心道德法庭的叩击。

在当代信息社会中,《死亡笔记》的寓言意义愈发凸显。社交媒体赋予普通人前所未有的言论影响力,算法推荐塑造着我们的认知边界,科技巨头掌握着堪比生死的数据权力……我们每个人都可能成为某种意义上的"夜神月",在虚拟世界中扮演道德判官的角色。作品提出的核心问题——"谁有资格定义正义",在这个众声喧哗的时代显得尤为迫切。当网络暴力以"正义执行"之名肆虐,当键盘侠自诩为道德卫士,我们都能在死亡笔记的故事中看到熟悉的阴影。

死亡笔记最终被烧毁,但权力诱惑的幽灵永远不会消失。这部作品的价值不在于给出答案,而在于它以惊人的叙事力量迫使我们直视人性的深渊。在光明与黑暗的永恒拉锯中,《死亡笔记》提醒我们:对权力的警惕应当始于对自我的怀疑,任何自称绝对正义的宣称,都可能是暴力的前奏。当人类幻想成为神的那一刻,往往正是人性沦丧的开始。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。