汽车消费信贷系统

被规训的”自由”:汽车消费信贷系统中的隐性权力结构

被规训的”自由”:汽车消费信贷系统中的隐性权力结构

当一位年轻白领通过简便的手续获得车贷,驾驶新车驶离4S店时,他确信这是自己自由选择的结果。现代消费信贷系统巧妙地掩盖了一个事实:这种”自由”恰恰是权力机制精心设计的产物。汽车消费信贷作为当代消费社会的典型装置,远非简单的金融服务,而是一套精密的权力技术,它通过债务关系重构了消费者的身份认知和行为模式,将人转变为”债务人”这一新型主体。在这一过程中,表面上的经济行为实质上是权力对人的塑造和规训,所谓的消费自由不过是权力运作的迷人假象。

汽车信贷系统首先通过”欲望生产”完成了对消费者的精神殖民。广告将汽车与成功、自由、品位等抽象价值绑定,制造出”没有汽车的人生不完整”的集体潜意识。这种欲望不再是自发的需求,而是信贷资本与商业权力共谋的产物。当消费者认为自己”需要”一辆车时,实际上已经被植入了一套完整的价值评判体系。更隐蔽的是信贷审批中的”规范化裁决”——银行通过收入、征信等指标对申请人进行分类,这种看似中性的风险评估实质上是福柯所说的”规范化权力”的体现。它确立了什么样的人”值得”拥有汽车,从而悄无声息地强化了社会分层。被拒绝的申请人不仅得不到贷款,更在象征意义上被否定其社会价值,这种心理创伤远比经济损失更为深刻。

分期付款机制创造了独特的”时间政治学”。将购车款分解为月供,实质是将消费者的未来时间纳入债务计算。从此,借款人必须按照严格的还款日程规划生活,任何偏离都可能招致违约惩罚。这种机制比封建时代的劳役更精妙——工人看似自由地出卖劳动力,实则用未来收入为抵押,自愿进入债务牢笼。信贷系统通过”自我管理”实现了对人的控制:消费者会主动调整消费习惯、工作选择甚至人生规划以适应还款要求,权力运作因此变得更加隐蔽而高效。当一位父亲为按时还贷放弃创业梦想时,他不会意识到自己正实践着信贷权力的微观物理学。

汽车消费信贷还生产着特定的空间政治。贷款购买的车辆必须安装GPS定位,行车数据成为金融机构的监控资源;违约车辆可能被远程锁定或强制收回,私人空间由此被金融权力穿透。更深刻的是,信贷资格与居住社区、工作地点挂钩,无形中引导人们向”信贷友好型”区域聚集,完成了城市空间的金融化重构。当某个社区的居民因为更容易获得车贷而选择聚居时,他们实际上参与了信贷权力对城市地理的隐秘改造。这种空间控制不再依靠暴力,而是通过金融手段的温和强制实现,体现了现代权力”文明化”的残酷优雅。

在认知层面,信贷系统创造了新型的”债务主体性”。连续按时还款的消费者会获得信用积分提升,这种数字化的认可机制塑造着人们的自我认同——高信用分成为道德优越感的来源。当社交媒体上炫耀”终于还清车贷”时,债务人已经在无意识中将信贷系统的评价标准内化为自我价值尺度。与此同时,金融机构通过大数据分析预判消费者的还款能力与意愿,这种”算法权力”比传统监管更为全面且难以抗拒。消费者在享受便捷服务的同时,不知不觉地交出了自己的数据主权,成为透明人。现代权力不再压抑欲望,而是通过精细计算和管理欲望来运作,这正是消费社会权力技术的根本革新。

汽车消费信贷系统构成了当代资本主义的微型范本,它展示了权力如何通过自由而非压迫、通过激励而非禁止来运作。当我们以为自己在自由选择车辆型号和贷款方案时,实际上已经进入了一个预先结构化的选择场域,所有选项都已被权力逻辑所渗透。这种系统的高明之处在于:它让控制显得像解放,让规训感觉像自主,让剥削看起来像互利。债务人与信贷机构的不平等关系,被包装成平等的契约合作;系统性的财务风险,被转化为个人信用的道德问题。

解构汽车消费信贷中的权力矩阵,并非主张拒绝现代金融服务,而是唤醒对”自由消费”迷思的警惕。真正的自主性始于认识到:当一辆新车被冠以”梦想之车”的美名时,我们或许正在拥抱别人为我们设计的梦想。在消费社会中保持清醒,意味着既要利用信贷工具改善生活,又不被债务逻辑完全定义存在方式。毕竟,人的价值不应由信用分数决定,生活意义也不能简化为还款能力——认识到这一点,或许是我们抵抗金融权力异化的第一步。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

汽车消费信贷系统有哪些

汽车消费信贷系统有哪些

汽车消费信贷系统概述

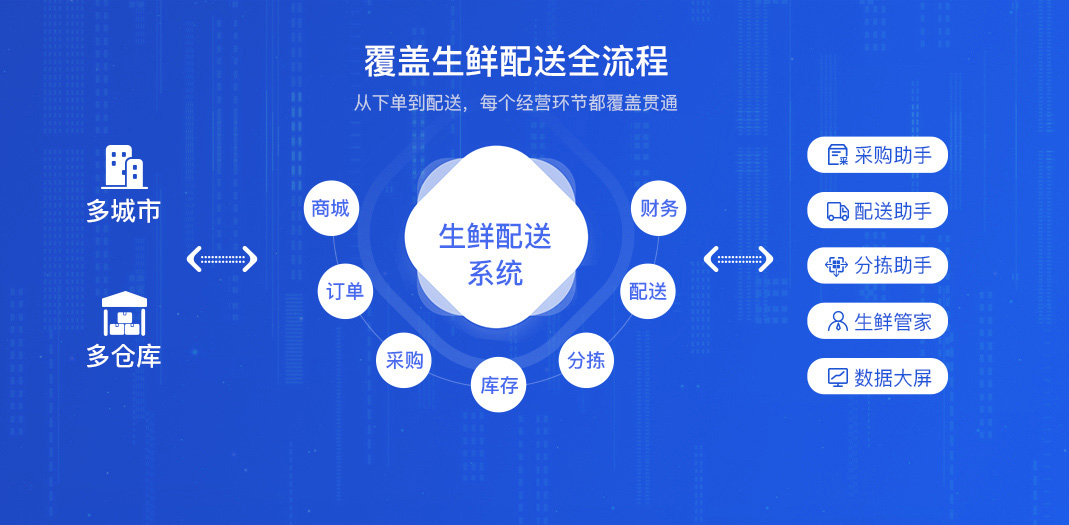

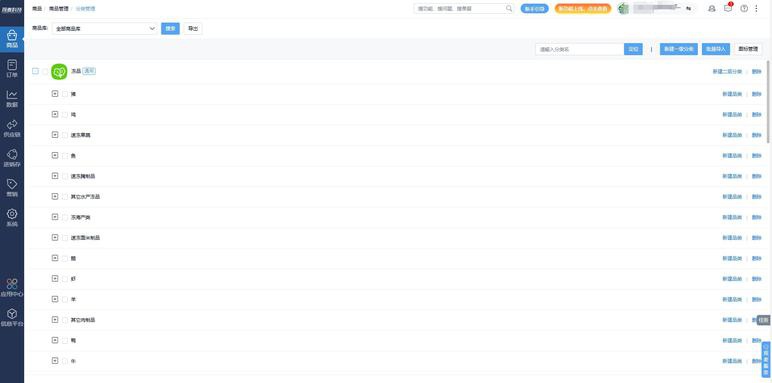

汽车消费信贷系统是指为消费者提供购车贷款服务的金融平台,涵盖贷款申请、审批、放款、还款及风险管理等全流程。随着汽车市场的快速发展,此类系统已成为银行、汽车金融公司、互联网金融平台的核心业务工具。以下是汽车消费信贷系统的主要类型及其功能特点:

一、按运营主体分类

1. 商业银行汽车信贷系统

- 特点:资金成本低、风控严格,通常与4S店合作推出专属贷款产品。

- 功能:

- 线上申请与线下审核结合,需提供收入证明、征信报告等材料。

- 利率较低,但审批周期较长(3-7个工作日)。

- 支持等额本息、气球贷等灵活还款方式。

- 代表机构:工商银行、建设银行等国有大行的车贷专区。

2. 汽车金融公司系统

- 特点:由车企旗下金融公司(如丰田金融、上汽金融)运营,专注本品牌车型促销。

- 功能:

- 快速审批(最快1小时放款),首付比例低至15%-20%。

- 提供“0息贷款”等促销方案,但可能捆绑保险或服务费。

- 系统深度集成车企销售数据,实现“一站式”购车服务。

3. 互联网金融平台系统

- 特点:依托大数据风控,服务门槛灵活,覆盖次级征信用户。

- 功能:

- 纯线上操作,如支付宝车金融、微众银行“微粒贷车险”。

- 秒级预审批,但利率较高(年化8%-24%)。

- 支持二手车贷款,估值系统对接第三方数据平台。

二、按技术架构分类

1. 传统集中式系统

- 基于银行核心系统开发,依赖Oracle或IBM大型数据库,稳定性高但扩展性差,多见于早期商业银行。

2. 分布式云平台系统

- 采用微服务架构(如Spring Cloud),支持高并发处理,适合互联网平台。例如,平安银行汽车贷使用阿里云容器服务实现日均10万+订单处理。

3. 区块链存证系统

- 部分平台(如宝马与区块链公司合作项目)将贷款合同、车辆抵押信息上链,确保数据不可篡改。

三、核心功能模块

1. 智能风控引擎

- 整合央行征信、社保、运营商数据,通过机器学习模型(如XGBoost)评估违约风险。

- 例如,大众金融的“AutoScore”模型可预测客户逾期概率,准确率达92%。

2. 动态定价系统

- 根据客户信用等级、市场资金成本实时调整利率,如特斯拉贷款页面显示的个性化报价。

3. 自动化审批流程

- 规则引擎(如Drools)自动过滤不符合条件的申请,减少人工干预。

4. 贷后管理工具

- GPS追踪抵押车辆、AI语音催收、逾期预警等功能,降低坏账率。

四、行业趋势与挑战

- 趋势:

- 开放银行API:银行与车企共享数据,如奔驰APP直接调用银行预审批接口。

- 场景化金融:嵌入购车APP的“一键贷款”按钮,提升转化率。

- 挑战:

- 数据隐私合规(需符合《个人信息保护法》)。

- 二手车估值标准化不足导致的贷款风险。

总结

汽车消费信贷系统正从单一贷款服务向生态化、智能化演进。未来,随着5G和物联网技术的应用,车辆数据与信贷系统的深度融合(如通过行车数据动态调整利率)可能成为新方向。金融机构需平衡用户体验与风险控制,才能在竞争激烈的市场中立足。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

汽车消费信贷系统怎么样

汽车消费信贷系统怎么样

被规训的自由:汽车消费信贷系统与当代人的生存困境

当4S店的销售顾问微笑着问出那句"您考虑分期还是全款?"时,大多数人不会意识到,自己正站在一个庞大的社会规训系统的入口。汽车消费信贷系统作为现代金融资本精心设计的装置,已经远远超越了简单的"先享受后付款"功能,它通过一套精妙运作的符号、规则和权力技术,悄然重塑着人们的消费观念、生活方式乃至自我认同。这个表面上提供便利与自由的系统,实际上正在编织一张无形的规训之网,将现代人牢牢绑定在消费主义的战车上。

汽车消费信贷系统首先通过"自由选择"的幻象完成对消费者的初步捕获。零首付、低利率、弹性还款期等专业术语构成了一个充满诱惑力的符号体系,这些经过精心设计的金融产品词汇,掩盖了背后复杂的计算公式与风险条款。当消费者被"日供仅需一杯咖啡钱"的话术打动时,很少有人能看透这实际上是一种"符号暴力"——用简化、美化的语言掩盖资本增值的本质。金融机构通过广告、销售话术构建了一套消费主义修辞学,将负债行为重新编码为"精明理财""品质生活"的象征。这种符号转换使得借贷消费不仅被祛魅,反而被赋予了一种时尚、进步的光环。

深入分析这一系统的运作机制,我们会发现它实际上是一台精密的社会规训机器。信用评分体系如同福柯笔下的"全景敞视监狱",通过收集消费者的收入、负债、还款记录等数据,建立起一套数字化的人格档案。良好的信用成为现代社会的新型道德标准,而系统则通过提额奖励或信用降级惩罚来规训消费者的行为。更隐蔽的是,这套系统创造了"负债生活"的新常态——当身边人人都在分期购车时,全款支付反而成了异类。金融机构与汽车制造商形成的利益同盟,通过降低信贷门槛、推出专属金融方案等手段,不断生产着"需要",将购车从实用需求转变为身份建构的必要仪式。

汽车消费信贷对社会结构的形塑作用不容忽视。它加速了社会的时间规训,将未来收入提前变现的同时,也将消费者锁定在长期的工作服从状态中——为了按时还款,人们不敢轻易辞职或追求职业转型。系统还再生产着社会阶层,豪华品牌与普通品牌的信贷政策差异,无形中强化了消费作为阶层标志的功能。当年轻人将税后收入的30%甚至50%用于偿还车贷时,他们实际上正在用经济自由换取一个被设计好的"中产身份"。这种结构性暴力最吊诡之处在于,受害者往往自愿参与并认同这套游戏规则,将其视为社会流动的必经之路。

面对这个强大的规训系统,个体真的毫无反抗空间吗?答案是否定的。清醒的消费者可以尝试以下抵抗策略:首先,进行彻底的"需求祛魅",区分真实的出行需要与建构的身份焦虑;其次,掌握金融知识,穿透营销话术看清信贷产品的真实成本;再次,探索汽车共享、公共交通等替代方案,拒绝被单一生活方式绑架;最后,也是最重要的,重建自我价值认同,摆脱"有车=成功"的符号奴役。这些微观层面的抵抗虽然无法撼动系统本身,但至少能为个体争取更多的自主性空间。

汽车消费信贷系统如同一面多棱镜,折射出资本社会中自由与控制的辩证法。它给予我们提前驾驭梦想坐骑的自由,却悄悄收走了生活方向的掌控权;它承诺了身份提升的捷径,却暗中标定了社会位置的坐标。在这个系统中,现代人既是被规训的客体,又是积极参与的主体。解构这套机制的运作逻辑,不是为了否定其存在的合理性,而是为了在"负债现代化"的浪潮中,保持一份清醒的自觉——真正的自由,不在于能够分期购买什么,而在于有能力拒绝不需要的分期。或许,当我们不再通过信贷消费来证明自己时,才能开始真正驾驭自己的人生。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

汽车消费信贷业务

汽车消费信贷业务

汽车消费信贷业务的发展现状与优化路径

一、汽车消费信贷业务的定义与背景

汽车消费信贷是指金融机构向消费者提供贷款,用于购买汽车的一种金融服务。随着中国汽车市场的快速发展和居民消费水平的提升,汽车消费信贷已成为推动汽车销售的重要工具。据统计,2025年中国汽车金融渗透率超过50%,部分高端品牌甚至达到70%,显示出信贷业务在汽车消费中的核心地位。这一业务的兴起既得益于消费观念的转变,也离不开政策支持和金融科技的进步。

二、当前市场发展特点

1. 多元化参与主体

传统商业银行凭借资金成本优势占据主要市场份额,而汽车金融公司(如上汽通用金融、大众金融)依托厂商背景提供贴息方案,互联网金融平台则以灵活审批流程吸引年轻群体。例如,某头部平台推出的"10分钟预审批"服务显著提升了用户体验。

2. 产品创新加速

市场上涌现出弹性尾付、置换补贴等新型产品。某品牌推出的"1+3"贷款模式(首年低月供+后三年常规还款)有效降低了购车门槛。但部分产品存在费率不透明等问题,亟需规范。

3. 风险管控挑战

央行数据显示,汽车贷款不良率从2025年的0.74%升至2025年的1.23%,骗贷、过度授信等现象值得警惕。某金融公司通过引入社保数据交叉验证,使欺诈案件减少35%。

三、现存问题深度分析

1. 信息不对称困境

消费者对费率计算方式认知不足,部分机构以"低月供"为宣传点,却未充分披露实际年化利率。调查显示,仅41%的借款人能准确理解IRR(内部收益率)概念。

2. 区域发展不均衡

三四线城市信贷渗透率比一线城市低18个百分点,县域市场服务覆盖不足。某国有银行通过移动展业设备,将偏远地区业务办理时间从3天缩短至2小时。

3. 二手车金融短板

二手车贷款拒批率达32%,高于新车15个百分点,主要受车况评估难、残值预测不准等因素制约。第三方评估机构的标准化建设亟待加强。

四、业务优化策略建议

1. 科技赋能全流程

- 应用区块链技术建立车辆全生命周期档案

- 通过AI面签系统降低人工审核成本

- 某金融科技公司的人脸识别+活体检测技术使面签效率提升60%

2. 差异化产品设计

- 针对网约车司机设计"里程挂钩还款"产品

- 为返乡青年推出"创业购车组合贷"

- 试点电池租赁与车贷分离的新能源汽车方案

3. 风险联防体系建设

- 接入央行征信+百行征信双数据源

- 与保险公司合作开发贷款履约保证险

- 建立经销商风险评级动态管理制度

4. 消费者权益保护

- 强制要求合同明示APR(年百分率)

- 设立"冷静期"允许无条件撤贷

- 开发还款能力评估小程序前置风险提示

五、未来发展趋势

随着《汽车金融管理办法》修订稿的出台,行业将迎来更严格的合规要求。新能源汽车的普及将催生"车电分离"等创新模式,而大数据风控技术的成熟有望将审批时效压缩至5分钟以内。预计到2025年,汽车金融市场规模将突破2.5万亿元,但竞争格局将从价格战转向服务价值竞争。

(字数:798)

注:本文数据来源于中国银行业协会《中国汽车金融行业发展报告》、艾瑞咨询研究院及公开企业年报,如需完整数据来源可进一步补充。实际业务操作中需严格遵循《个人贷款管理办法》等监管规定。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。