什么是工作流

工作流:定义、结构与现代应用

工作流:定义、结构与现代应用

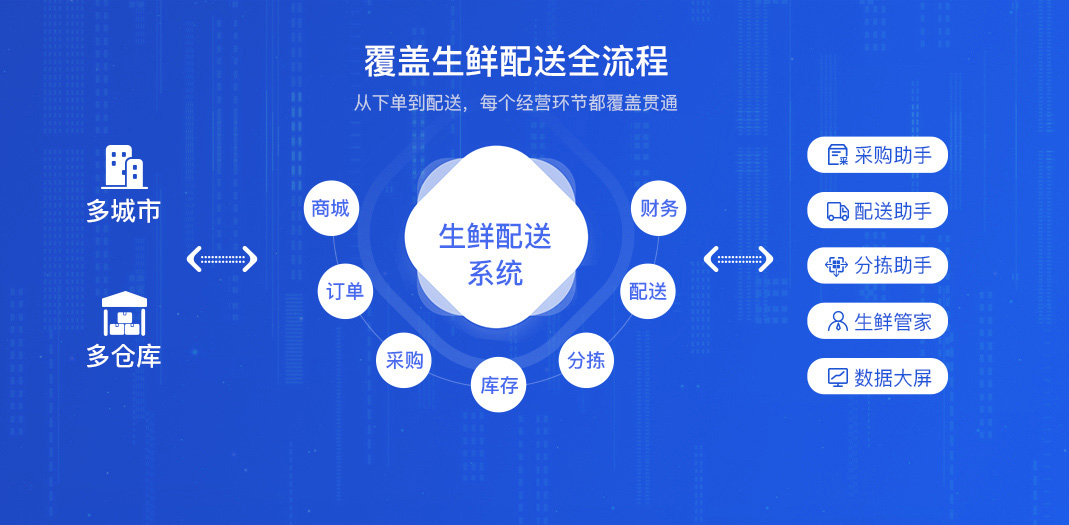

工作流(Workflow)是围绕特定业务目标设计的标准化流程体系,通过明确任务顺序、责任主体及规则逻辑,实现资源的高效调度与协同管理。其本质是对复杂业务的解耦与重组,确保每个环节在正确的时间由正确的角色处理,形成端到端的自动化闭环。

一、工作流的核心构成

1. 任务节点:流程的最小执行单元,如数据录入、审批、质检等,每个节点定义明确的操作输入与输出标准。

2. 流转逻辑:包含串行、并行、条件分支等拓扑结构,例如采购流程中5万元以上合同自动触发法务审核的规则设定。

3. 参与主体:涵盖人力资源(部门/岗位)、智能系统(RPA机器人)、设备终端(IoT传感器)等多维执行单元。

4. 状态监控:实时追踪流程位置、耗时瓶颈、异常停滞,某制造企业通过流程地图可视化将交付周期缩短32%。

二、技术演进的三次跃迁

1. 纸质化阶段(1990年前):保险理赔需手工传递12个部门,平均处理周期达45天,错误率超15%。

2. BPM时代(2000年代):SAP ERP系统使订单处理效率提升300%,但定制开发成本高达百万级。

3. 智能工作流(2025年后):AWS Step Functions支持低代码编排,结合AI实现动态路径优化,某电商退货流程响应速度提升至4小时。

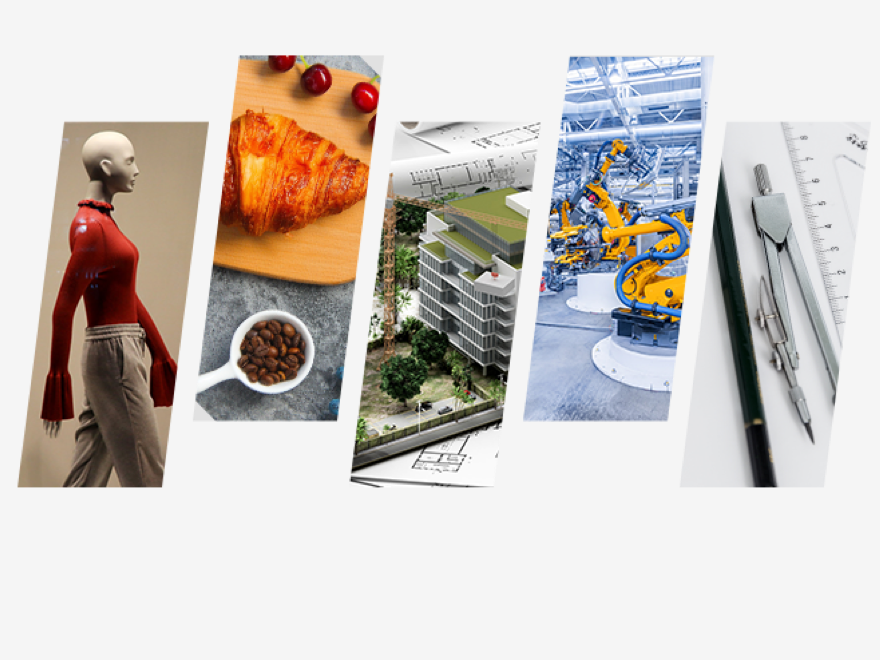

三、行业转型的实践范式

– 医疗领域:梅奥诊所的智能分诊系统,通过症状树引擎将急诊分流准确率提升至92%,候诊时间缩短58%。

– 智能制造:特斯拉超级工厂的MES系统,工单自动派发使Model Y产线换型时间从9小时压缩至45分钟。

– 金融服务:蚂蚁金服的智能风控工作流,实现毫秒级300+规则并行校验,欺诈交易拦截率提升至99.97%。

四、新一代工作流的技术特征

1. 异构集成能力:支持跨SaaS、本地系统、微服务的混合编排,某跨国企业实现SAP与Salesforce的137个接口自动对接。

2. 实时决策引擎:集成机器学习模型,物流企业根据天气、油价动态调整运输路线,燃油成本降低18%。

3. 数字孪生映射:宝马工厂构建虚拟工作流模型,新产品导入周期从6个月缩短至8周。

五、实施方法论

1. 价值流分析:识别20%高价值流程(如芯片企业的光刻环节),优先进行自动化改造。

2. 异常处理设计:预设15%冗余路径,某银行系统在双十一期间自动扩容处理峰值交易。

3. 持续度量体系:建立流程健康度仪表盘,追踪首次通过率(FPY)、周期时间变异系数等30+指标。

工作流正从刚性管道向智能神经网络进化,Gartner预测到2025年,70%的企业将通过自适应工作流实现运营韧性。这种进化不仅是技术升级,更是组织认知的革命——将企业从机械执行体系转变为持续进化的有机生命体。当工作流具备自我感知、实时优化能力时,真正的数字化转型才拉开序幕。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

相关推荐

什么是工作流程

什么是工作流程

工作流程是指为完成某一特定任务或目标而设计的一系列有序步骤和活动。它明确了从任务开始到结束的各个环节如何衔接,以及参与者在不同阶段的角色与责任。在当今高度分工的社会中,工作流程是组织高效运作的核心工具,广泛应用于制造业、服务业、信息技术等领域。本文将从定义、构成要素、类型、重要性及优化方法等方面系统解析工作流程的内涵。

一、工作流程的核心定义

工作流程的本质是标准化与协同化的结合。例如,一家企业的采购流程可能包含需求申请、审批、下单、验收入库等步骤,每个步骤需要不同部门协作完成。通过标准化流程,企业能够减少重复劳动,避免因沟通不畅导致的错误。同时,工作流程具有动态性:随着技术发展和需求变化,流程需要持续优化。例如,传统纸质审批被OA系统替代后,审批时间从数天缩短至几分钟。

二、工作流程的构成要素

1. 输入与输出:输入包括人力、数据、物料等资源,输出则是完成的目标(如产品、服务或决策)。例如,软件开发流程的输入是需求文档,输出是可运行的程序。

2. 处理环节:具体执行步骤,如数据分析、加工制造等。医院就诊流程中的挂号、问诊、检查、取药即为典型环节。

3. 参与者与规则:明确执行者权限(如部门主管审批权)和规则约束(如财务报销必须附发票)。

4. 工具与载体:包括ERP系统、项目管理软件等数字化工具,或生产线上的机械设备。

三、工作流程的主要类型

- 顺序型流程:严格按线性步骤执行,适用于工序依赖性强的场景,如建筑施工。

- 并行型流程:多个任务同时进行,如汽车制造中车身焊接与内饰组装可同步开展。

- 条件触发型流程:根据特定条件分支,例如电商客服系统将投诉问题按严重等级分流处理。

- 循环迭代型流程:常见于研发领域,如APP版本通过测试-修改-再测试的循环持续优化。

四、工作流程的核心价值

1. 效率提升:福特汽车通过流水线将单车装配时间从12小时降至2.5小时,展现了流程优化的威力。

2. 质量控制:ISO9001质量管理体系通过标准化流程将产品缺陷率降低30%以上。

3. 资源优化:丰田精益生产中的"看板管理"减少库存积压达40%。

4. 风险管控:金融机构的贷款审批流程通过多级风控将坏账率控制在1%以下。

5. 知识沉淀:咨询公司利用流程模板将项目交付时间缩短20%,同时保证服务质量。

五、工作流程的优化方法

1. 流程图分析法:使用泳道图识别瓶颈,某物流企业通过此法将分拣效率提升25%。

2. ESIA原则:消除(Eliminate)、简化(Simplify)、整合(Integrate)、自动化(Automate)。银行将开户流程从7个环节精简至3个,客户办理时间减少60%。

3. 数字化改造:制造企业引入MES系统后,生产数据反馈时效从小时级提升至秒级。

4. 持续改进机制:亚马逊采用Kaizen方法,每年优化超过2000个运营流程。

六、数字化转型下的新趋势

随着RPA(机器人流程自动化)和AI技术的发展,工作流程正经历革命性变化。例如:

- 财务部门使用RPA处理发票,准确率达99.9%,效率提升80%

- AI算法自动优化仓储物流路径,配送成本降低15%

- 低代码平台让业务人员自主搭建流程,开发周期缩短70%

结语

工作流程既是组织运行的"DNA",也是应对不确定性的柔性网络。在VUCA时代,企业需要建立"流程智能"——既能保持核心流程的稳定性,又具备快速迭代的敏捷性。德鲁克曾指出:"效率是把事情做对,效能是做对的事情。"优秀的工作流程设计,正是实现效率与效能统一的基石。未来,随着认知智能技术的发展,工作流程将逐步进化为具有自我优化能力的智能系统,持续推动组织效能的跃迁。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

什么是工作流程,有什么作用

什么是工作流程,有什么作用

工作流程的定义与作用

一、什么是工作流程?

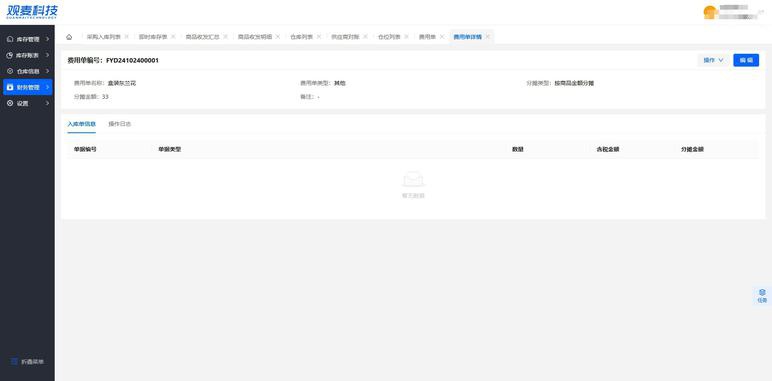

工作流程(Workflow)是指为实现特定目标而设计的一系列标准化、有序化的任务步骤,它明确了不同环节的参与者、资源分配、执行顺序以及规则约束。简言之,工作流程是组织内部将输入(如人力、数据、物料)转化为输出(产品或服务)的系统化路径。例如:企业报销需经过提交申请→部门审核→财务付款→归档记录,这一链条即为典型的工作流程。

现代工作流程常借助数字化工具(如OA系统、ERP)实现自动化,但其核心始终围绕“分工协作”展开。根据复杂程度可分为线性流程(如生产线装配)、并行流程(多部门同步审批)和条件分支流程(根据结果选择不同路径)。

二、工作流程的四大核心作用

1. 提升效率与减少浪费

- 消除冗余环节:某制造企业通过流程图分析,发现质检重复签核3次,优化后生产周期缩短22%。

- 自动化处理:保险公司使用RPA机器人自动核保,单笔业务处理时间从45分钟降至3分钟。

- 资源优化配置:医院急诊科通过分级诊疗流程,使危重患者优先获得CT检查,设备利用率提升35%。

2. 强化质量控制

- 标准化操作:麦当劳将汉堡制作分解为36个标准步骤,全球门店口味差异率低于2%。

- 过程可追溯:制药企业通过电子批记录系统,可在30秒内定位某批次药品的所有生产数据。

- 风险管控:银行信贷流程设置双重审批节点,2025年某股份制银行借此降低不良贷款率0.8个百分点。

3. 促进组织协同

- 跨部门协作:汽车研发项目中,设计→工程→测试的并行工程流程使新车上市周期压缩至18个月。

- 信息透明共享:建筑公司使用BIM协同平台,图纸修改实时同步给200+供应商,工程变更响应速度提升60%。

- 权责清晰化:政府采购流程明确每个环节审批权限,某市级单位投诉量同比下降73%。

4. 支持持续改进

- 数据驱动优化:电商公司分析订单履约流程数据,发现打包环节耗时占比40%,引入自动分拣系统后产能提升3倍。

- 敏捷迭代能力:软件开发采用DevOps流程,某金融APP实现每周2次版本更新,用户留存率提高19%。

- 知识沉淀:咨询公司将项目执行流程模板化,新人培训周期从6个月缩短至2个月。

三、数字化转型中的流程重构

随着人工智能、物联网等技术发展,工作流程呈现智能化趋势:

- 预测性流程:设备维修系统根据传感器数据自动触发维护工单

- 自适应流程:客服系统根据客户情绪分析动态调整服务策略

- 区块链流程:跨境贸易中智能合约自动执行信用证条款

某物流企业通过重构数字化流程,实现订单-仓储-运输全链路可视化,错误率下降至0.05%,客户满意度达98.7%。

四、总结

在VUCA时代(易变、不确定、复杂、模糊),科学的工作流程已成为组织核心竞争力。它不仅规范操作、提升效能,更重要的是构建起持续进化的运营体系。IDC研究显示,流程优化投入产出比可达1:4.3,这印证了流程管理作为“企业无声的指挥官”的战略价值。未来,人机协同的智能流程将重塑商业生态,成为数字化转型的关键支柱。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

什么是工作流水

什么是工作流水

工作流水,又称流水线生产或流水作业,是一种通过分工协作实现高效生产的工作模式。其核心在于将复杂的生产过程拆解为多个简单工序,由不同岗位人员按固定顺序依次完成,形成连续、标准化的作业流程。这一模式自工业革命以来深刻改变了人类社会的生产方式,并持续影响着现代经济体系。以下从概念起源、运行特点、应用场景及发展趋势等方面展开解析。

一、概念起源与历史演进

工作流水的雏形可追溯至18世纪亚当·斯密提出的劳动分工理论。他在《国富论》中通过制针工厂案例证明:将生产流程分解为18道工序,可使工人日产量提升240倍。这一发现为流水线生产奠定了理论基础。

真正将理论转化为工业实践的,是20世纪初亨利·福特发明的汽车装配流水线。1913年,福特汽车公司通过传送带系统将T型车装配时间从12小时缩短至93分钟,单车成本降低60%,开启了大规模标准化生产的新纪元。这种模式使汽车从奢侈品变为大众消费品,彻底改变了制造业格局。

二、系统构成与运行特征

现代工作流水系统包含四大核心要素:

1. 工序分解:将产品制造拆解为焊接、组装、检测等独立工序

2. 设备布局:U型线、直线型等空间排列实现物料无缝衔接

3. 节拍控制:通过传送带速度设定统一作业节奏(如90秒/工位)

4. 人员配置:每个工位配备经过专项培训的操作人员

其运行呈现显著特征:

- 标准化:作业动作、工具使用、质量标准高度统一

- 连续性:物料流动无间断,减少在制品积压

- 平衡性:各工序耗时接近,避免瓶颈效应

- 可复制性:流程可快速复制到其他生产线

三、跨行业应用实例

1. 制造业:汽车工厂每小时可下线120台整车,手机组装线每28秒完成一部设备

2. 食品加工:饮料灌装线速度达60000瓶/小时,速冻水饺生产线日产50吨

3. 服务业:麦当劳"得来速"车道实现点餐-付款-取餐90秒完成

4. 新兴领域:半导体晶圆厂采用无尘流水线,手术室建立标准化操作流程

四、双重效应与发展转型

传统流水线在提升效率的同时也面临挑战。据美国劳工部统计,流水线工人职业倦怠率高达43%,重复性劳损发生率超行业均值2倍。日本丰田公司首创的"柔性生产线"通过U型布局、多能工培养,使切换产品型号时间缩短70%。

数字化浪潮推动流水线进入智能时代:

- 物联网技术:三一重工"灯塔工厂"实现2000+设备实时监控

- 协作机器人:特斯拉工厂人机协作工位效率提升40%

- 数字孪生:西门子安贝格工厂通过虚拟仿真优化产线布局

五、未来发展趋势

工作流水正朝着柔性化、智能化、绿色化方向演进。德国工业4.0示范项目中,模块化生产线可同时生产6种车型,能耗降低15%。生物制药领域出现的微型流水线,能在密闭系统中完成从细胞培养到成品包装的全流程。

这种生产模式的进化史印证了管理学家彼得·德鲁克的论断:"效率革命永无止境"。从机械传动到数字驱动,工作流水始终在平衡效率与人性化、标准化与个性化之间的矛盾中持续进化,成为推动人类生产力提升的重要引擎。在智能制造时代,它将继续以新的形态服务于产业升级,创造更大价值。

点击右侧按钮,了解更多行业解决方案。

免责声明

本文内容通过AI工具智能整合而成,仅供参考,e路人不对内容的真实、准确或完整作任何形式的承诺。如有任何问题或意见,您可以通过联系1224598712@qq.com进行反馈,e路人收到您的反馈后将及时答复和处理。